Wir Menschen müssen wieder mehrere Schritte zurück gehen, um im Angesicht unserer Umwelt zu agieren. Nur so kann sich eine Entwicklung einstellen, hin zu einer besseren Welt. Nicht gegen diese sondern mit allem.

Flaschenkürbis herstellen:

- Zuerst macht man ein Loch um alle Samen herauszubekommen

- im Zweiten gibt man Erde hinein und zerstösst das Innere mit einem dünnen Stab

- im Dritten versenkt man die Früchte vollständig in einen Wassereimer und lässt alles verfaulen, dies stinkt bestialisch

- der Faulprozess dauert etwa 4 Wochen

- die verschimmelten Teile werden entfernt und solange in eine saubere Wasserschüssel getaucht bis der Gestank verfliegt

- zu guter letzt werden die Früchte verkehrt herum auf ein Stock gesteckt und getrocknet

2. Methode Flaschenkürbiss trocknen:

- direkt am Stiel abschneiden

- nicht in der prallen Sonne, warm und trocken, ca. 4 Monate Trocknungsdauer

- Perfekter Trocknung wenn die Kürbiskerne klappern, wie bei einer Rassel

- am Flashcenhals ein Stück abschneiden, so dass die Kerne herausfallen können

- handvoll Kieselsteine schüttelt es gut durch und lässt alles herausfallen

- getrocknete Flaschenkürbis wird schlag- , frost- und wasser- , hitzefest und das Getränk bleibt kühl

Imprägniermittel für Leder, Kunstleder, Stoffe, usw.

- 1/2 Teil Leinöl pur 100% naturürlich

- 1 Teil Terpentin (Balsamöl)100% natürlich

- 1 Teil Bienenwachs 100% natürlich

Als Beispiel nehme man 200g Bienenwachs löse es auf, lasse es abkühlen, muss aber noch flüssig sein und gebe ebenso 200g Terpentin und 100g Leinöl hinzu. Wenn bei diesem Vorgang das Leinöl flockte, nochmals bei mittlerer Hitze alles verflüssigen. dann in ein geeignetes Gefäβ schütten und nun die z.b. Schuhe gleichmäβig und nicht zu dick mit einem Stofftuch einreiben. Danach mit einem Fön oder einer sonstigen Hitzequelle das fertige Imprägniermittel einarbeiten. Sie sollten sehen wie sich die Stoffe verflüssigen und in den Stoff eindringen.

Zu beachten gilt:

- Wenn diese imprägnierten Stoffe gewaschen werden wird die Imprägnierung aufgehoben, also danach muss dieser Vorgang wiederholt werden.

- Herkömmliche Imprägnierspray wirken nur oberfläschlich, man muss also nach jedem stärkeren Regenguss oder nach einer längeren Lagerzeit der Stoffe die Imprägnierung immer wieder neu wiederholen, Nicht so bei der natürlichen Imprägnierung.

- Test auf Entflambarkeit:

- Ich habe zwei Stück Papier getestet eines mit Imprägnierung und eines ohne Imprägnierung.

- Die Flamme wurde durch ein Kerzenlicht erzeugt, mit einem Durchmesser von 4cm und einer Wachshöhe von 0,5cm.

- Der Flammenabstand betrug 4cm zu beiden Papieren durch ein Windlicht, Durchmeser 5cm. Die Papiere wahren beide je 7cm breit und 10cm lang.

- Zuerst lag ich die beiden Papiere obenauf, mit einer Krümmung so dass noch Sauerstoff an die Flamme gelangte und es zeigte sich bei beiden nur eine leichte bräunliche oder gelbliche Färbung, Testlänge je Teelicht ca. 30 sec. Danach hab ich die Papiere ebenso geknickt und direkt in die Flamme gehalten.

- Beim imprägnierten Papier dauerte es länger bis die Flammen das Papier komplett verschlungen hatten, es kamm mir träge vor, es kroch gemächlich, der Brennvorgang ca. 15 Sekunden bis zum völligen abbrennen des Papieres. Das Papier ohne Imprägnierung fing sofort Feuer und wahr nach 5 Sekunden verbrannt.

- Hinweiβ:

Bitte testen Sie auch soweit möglich mit einer brennsicheren Unterlage und im Freien wir ihr Stoff darauf reagiert. und schreiben mir wie Sie es durchgeführt haben und mit einer Erkärung des Vorgangs. Am besten Sie machen diesen Versuch in einer sehr groβen Schüssel mit Erde, um alles Brennbare mit Erde ersticken, nicht mit Wasser. Soweit die nötig ist.

Testallerlei

- Kamera

- Casio Exilim EX-H30

- Canon Powershot G9 X

- Canon Powershot SX 720 HS

- Camcorder

- Canon Legria FS21

- Canon FS22

- Canon HF20

- Sony HDR-TD20VE3D

- Fernseher

- Sony KDL-26EX320

- KDL-32HX755

- Philips 32PFL9606K | 32PFL5007K | 32PFL5507K

- LG 32LM620S | 32LF6509

- Waschmaschine

- Siemens WXL 1440 | Siwamat XLP 1640 | Siwamat 7163 Serie IQ | WM14S750 | WM14Y54D

- Otto/Hanseatic Öko Plus 1200 | 2200

- Bosch WAE28140 | WAE29140 | WAS28750 | WAY2854D

- Electrolux EWF 1484

- Quelle/Privileg Dynamic 7420

- Blomberg Beryll WS 6350 | WNF 74461 W20

- Miele W5821WPS | W 1924 WPS 950 | W 627 F WPM | W 5821 WPS | W 5861 WPS

- AEG Öko Lavamat 72740 update | Electrolux Öko Lavamat Öko Plus 1400 | Lavamat W1220

- Bauknecht WMT EcoStar 6Z BW

- Kühlschrank

- AEG Electrolux SK98803-5i | Öko — SantoSuper 1872i | S71700TSW0 | S71700TSX0 | Electrolux ERT17005W

- Bosch KTR 1670 | KGE39AI40

- Siemens KT 16RP20 | KG39EAI40

- Quelle Privileg pro Comfort 80355 i | BNr.: 2311118

- Miele KF12927bSD edt/cs‑1, LG GB 7143 AESF

- Liebherr CBNPes 3756–20 | IKP 1650

- Staubsauger

- Eio Vivo 1600W | Sento Pro

- Bosch ergomaxx professional BSG81466 | Roxx’x BGS61430| BGS5331 | ergomaxx professional 1000 BSG81000

- Siemens Z 3.0 VSZ 31455

- Herd

- Quelle/ privileg EH40360 BNr.: 7034284

- AEG E4001-4‑w

- Whirlpool AKZ238 IX

- Bauknecht BLVE 8200/PT

- Kochfeld

- Glaskeramik mit Halogen

- AEG-Electrolux 66331K-MN

- Drucker

- HP Officejet pro K5400N | Photosmart C5380 | Color Laserjet Pro M274n

- Canon Pixma MP800 | MP600 | MP510 | MP610 | MP630 | MP540 | MP990 | MG6150 | MG8250

- Bohrschrauber

- METABO BSZ 14 impuls | SB 14,4 LT Impuls | BS 14,4 LT Impuls

- Kochtöpfe

- Tchibo TCM Edelstahl Induct Plus 3tlg

- WMF Gala Plus 5tlg

- Pfanne

- Fissler Protect Emax Premium

- Silit Antihaft-Pfanne Domus

- WMF Comfort Ceradur

- Lampen

- Philips Econic LED 7Watt

- MyAmience Limmable 12 Watt

- MyAmbiance LED 4W dimmable

- MyVision LED Toshiba E‑Core 5,5W

- E‑Core LED LDRA0530MUSEU

- Osram Parathom Pro Classic A80 12Watt

- LED Parathom Pro Par 1635 Advanced

- LED Superstar Classic B 25

- Parathom Classic A60 Advanced

- Osram LED Star Classic

- Xavax High Line LED

- Ledon LED Lamp

- Bioledex Araxa

- Lightme LED (Filament)

- Melitec LED Lampe

- Ikea ledare

- Hornbach Flair LED

- Lightme LED Classic

- Lampe GU 5.3

- Ledon LED Lamp

- Melitec LED-Reflektorlampe

- Müller-Licht HD-LED Reflektor

Sternenschimmer

- 3.1 = Perihel, Erde/Sonne am nächsten

- 1–29.2 = Neutrello max.

- 20.3 = Tag/Nacht Gleiche

- 4.7 = Aphel, Erde/Sonne am weitesten

- 1–31.8 = Neutrello min.

- 22.9 = Tag/Nacht — Gleiche

Kamera Tipps

- Zögern Sie nicht: Ein guter Schnappschuss entsteht aus dem Moment, keine Scheu vorm Fotografieren, Digicam Handy griffbereit und immer vorbereitet sein

- Fotografieren Sie Stimmungen: Rechnen Sie mit unterschiedlichen Reaktionen, manche störts und andere nicht, egal trotzdem fotografieren

- Fotografieren Sie Bewegungen: Kamera mit dem Objekt mit ziehen, Effekt: Motiv ist scharf, der Hintergrund ist verschwommen, Dynamik des Augenblicks einfangen

- Nutzen Sie Ihren Einfallsreichtum: Viele Fotografien erhalten eine Eigendynamik, wenn das Motiv auf dem Kopf steht, Standortwechsel, in die Knie, unterschiedlichen Blickwinkel, Unterschiedliche Perspektiven groβ wirken, müssen Sie näher herangehen. Kleiner wirken, müssen Sie den Abstand vergröβern.

- Fotografieren Sie auch durch Glas: 45 Grad zur Glasfläche stellen, Effekt: keine Refektion

- Konzentrieren Sie sich auf Details: Zwei, maximal drei Motive sollten es sein. Idealerweise befinden sie sich ungefähr in der Bildmitte. Denn die Zentralperspektive macht Ihre Bilder ruhig und statisch, Ein wenig auβerhalb der Mitte befindet. Ihre Bilder werden dadurch dynamischer und spannender.

- Haben Sie Geduld

- Leeren Sie den Speicher, Ersatzakku, Ersatzkamera

- Nerven Sie nicht

WIE EINBRUCHSICHER IST IHR HAUS?

Die Haustür: Einbrecher wollen schnell ins Haus gelangen. Klappt das nicht innerhalb von fünf Minuten, geben die meisten auf. Eine Tür aus Vollholz mit mindestens 40 Millimeter starkem Blatt, doppelwandig aus Metall oder als Füllungstür mit massivem Blattkern. Die Tür sollte vom Verband der Schadensversicherer (VdS) geprüft und den Kriterien der Widerstandsklasse WK 2 entsprechen. Deren Standard reicht zumeist für den Privathaushalt aus. Ist die Konstruktion einer alten Tür insgesamt stabil, kann man den entsprechenden Schutz nachträglich mit Sicherheitsbeschlägen und ‑schlössern sowie zusätzlichen Sicherungen der Bänder erreichen. Fenster, Terrassen- und Balkontüren: Sicherheitsfenster haben Beschläge mit sogenannten Pilzkopfzapfen, die rundum angeordnet sind und beim Verschlieβen in Stahlschlieβbleche greifen, die im Rahmen befestigt sind. An vielen Fenstern kann man sie nachträglich einbauen. Alternativ bieten sich Zusatzverriegelungen wie Kasten- oder Stangenschlösser an. Wie bei Türen wird auch der Sicherheitsstandard von Fenstern nach Widerstandsklassen definiert also es reicht WK 2. Eine Terrassenschiebetür ist viel leichter zu sichern als eine Flügeltür mit einem abschlieβbaren Beschlag und einem Profil, das man in die Laufschiene legt, um die Tür zu blockieren. Dachfenster sollten so geplant werden, dass sie für Kletterer schwer zu erreichen sind. Mit Zusatzriegeln kann man die Fenster auch in Kippstellung absichern, was gerade für Schlafzimmerfenster im Dachbereich praktisch ist. Kellertüre n, Kellerfenster und Garage: Der Kellerabgang bietet Einbrechern nicht nur Sicht- sondern auch Schallschutz. Deshalb muss die Kellertür genauso abgesichert werden wie eine Eingangstür. Für die Kellerfenster eventuell auch für Fenster anderer selten genutzter Räume wie Gäste-WC oder Treppenhaus bieten sich Gitter aus Rund- oder Vierkantstahl an. Dann muss man auch nicht ständig kontrollieren, ob das Fenster geschlossen ist. Garagentore lassen sich oft sehr leicht öffnen. Manche Hausherren schlieβen die Verbindungstür zum Haus nicht einmal ab geschweige denn, sie sichern sie. Häufig findet der Täter in der Garage auch noch das nötige Werkzeug, um die Tür aufzubrechen. Das heiβt: Tor und Tür mit Sicherheitsschlössern versehen! Manches Garagendach bietet eine prima Aufstiegshilfe zu Balkon oder Fenstern. Lassen Sie deshalb keine Leitern auf dem Grundstück herumliegen! Prinzip einer Alarmanlage: Sensoren melden Einbruch (oder auch andere Gefahren) über Funk an die Zentrale. Öffnungs- und Glasbruchmelder, Bewegungsmelder, Akustischer Glasbruchmelder, Detektor für Rollläden, Öffnungsmelder, Fernbedienung, Zentrale, Auβensirene, Warnleuchte, Innensirene, Rauchmelder, Wassermelder, Temperaturmelder, Telefonwahlgerät. Eine Alarmanlage kann mechanische Einbruchsicherungen nicht ersetzen. Sie verhindert keinen Einbruch, sondern meldet ihn nur. Die meisten Privathaushalte kommen ohne eine solche Anlage aus, es sei denn die Versicherung verlangt es oder es befinden sich sehr wertvolle Gegenstände im Haus. Aufwändiger ist die sogenannte Auβenhautsicherung: Türen oder Luken werden mit Glasbruchmeldern und anderen Sensoren versehen. Sie registrieren zum Beispiel, dass der Schlieβkontakt an einem Fenster unterbrochen ist, weil jemand es geöffnet hat. über Drähte oder Funkwellen wird das Steuergerät informiert und Alarm ausgelöst. Je nach System kostet eine Alarmanlage für ein ca. 130 Quadratmeter groβes Einfamilienhaus zwischen 2.500 und 5.000 Euro. Sinnvoll auch wenn dafür monatliche Gebühren anfallen ist eine Telefonaufschaltung, die automatisch jeden Alarm an ein von der Polizei geprüftes Wachunternehmen weiterleitet.

WEGPLATTEN SELBST VERLEGEN

- Wegränder markieren, Wegbett ausheben. Stehen der Verlauf und die Breite des Gartenwegs fest, markieren Sie die Wegränder mithilfe von Pflöcken und Schnüren. Ein Hauptweg sollte eine Breite von 120 Zentimeter haben, ein kurzer Weg etwa 70 Zentimeter. Dann wird mit dem Ausheben des Wegbettes begonnen. Seine Tiefe ergibt sich aus der Höhe der Steine und der Tragschicht aus Kies und Sand. 20 bis 30 Zentimeter Tiefe reichen, um einen einfachen Gartenweg anzulegen.

- Damit das Regenwasser abflieβen kann, sollten Wege ein Gefälle von etwa ein bis fünf Prozent bekommen immer vom Gebäude weg, damit die Mauern nicht durchfeuchten. Am besten legt man das Gefälle nach dem Ausheben des Wegbettes an und prüft es nach jedem Meter mit der Wasserwaage. Die Erde wird dann mit der

- Nun wird die Tragschicht eingefüllt: zuerst eine etwa zehn Zentimeter hohe Kiesschicht, die später das Regenwasser schluckt. Für eine gute Haftung der Steine kommt nun noch eine Schicht Sand darüber. Für Pflastersteine eignet sich auch Splitt mit einer geringen Korngröβe. Auch diese Schicht sollte man nach der Glättung festrütteln.

- Es kann verlegt werden! Profis glätten Splitt oder Sand zuvor mit einer Setzlatte. Die Pflastersteine werden mit leichtem Druck auf der Tragschicht verlegt immer von der bereits bestehenden Wegfläche aus, damit Sie die geglättete Sandfläche nicht betreten müssen! Achten Sie beim Verlegen darauf, dass die Fugen etwa drei Millimeter breit sind. Wenn etwas nicht passt, helfen Hammer, Meiβel und Gummihammer. Mithilfe der Rüttelplatte (mit Gummiunterlage!) wird zum Abschluss alles noch einmal gefestigt und auf eine Höhe

- Liegen die Steine auf Sand, nehmen Sie auch Sand für die Fugen, bei Splitt im Untergrund feinkörnigen Splitt. Mit einem Besen werden Sand oder Splitt quer zur Verlegerichtung in die Fuge n eingefegt. Um die Fugen vollständig zu schlieβen, sind mehrere Arbeitsgänge nötig. Streuen Sie den Weg immer wieder ab, bis er sich nach ein paar Tagen gesetzt hat.

Putzen

- Scheuermilch: 1EL Schmierseife, 5g Pottasche(Calciumcarbonat), 200ml reines Wasser(alles 3 erhitzen) dann 20g Schlämmkreide und 5 Tropfen Zitronenöl, 3 Monate haltbar.

- Geschirrspülmittel: 80g Schmierseife, 80ml reines Wasser, 40ml Tween 80, 8 Wochen haltbar.

- Statt Spülmittel kann man auch Essig nutzen, oder das vorhandene Spülmittel mit Essig verdünnen, da Essig auch fettlösend ist.

- Bodenpflegemittel: 5g Bienenwachs, 100ml Tween 80, 100ml Sojaöl (erhitzen) dann mit weiteren 300ml Sojaöl verrühren.

- Im Backofen verkrustete Stellen einfach mit Salz bestreuen, nachdem dieser abgekühlt ist einfach abbürsten und mit Wasser wegwischen.

- Fliegendreck auf Fenster und Spiegel vermeiden durch Essigwasser.

- Ebenso soll ein Spiegel nicht mehr beschlagen, wenn dieser mit Essig eingerieben wurde.

- “Dicke Luft” au der Toilette mit einem Streichholz bekämpfen.

Haushaltsgeräte / Haushaltstipps:

- Gleitfläche eines Bügeleisens wird wieder blank und glatt, wenn man es kalt auf einen essiggetränkten Lappen stellt und reibt.

- Brandflecken entfernen mit Zwiebelsaft, Einwirkung von 1h.

- Haar, fester und guter halt 1/4L Bier einmassieren.

- Briefmarken ablösen: Briefinnere anfeuchten bis das Papier ganz durchweicht und dann Briefmarke abziehen.

- Leder wasserdicht abschlieβen, entweder mit Rizinusöl oder Leinöl über die Nacht einwirken.

- Stoffe erhalten nach dem Waschgang eine Imprägnierung, wenn diese in verdünnter essigsaurer Tonerde nachgespült werden.

- Mineralwasser auf den frischen Fleck schütten, drei Minuten einwirken lassen, dann mit einem Schwamm aufnehmen.

- Mottenschutz durch einen Strauβ Bohnenkraut oder Lavendel, auch wirken Rosskastanien im Schrank verteilen, Lorberblätter in der Kleidung oder in Leinensäcke verpackte frische Walnussblätter.

- Holzwurmbefall mehrere Tage mit einer frisch aufgeschnittenen Zwiebel einreibt oder mit Spiritus.

- Feuchtigkeit wird mit einem Schälchen pulverisierter Holzkohle gebunden.

- Holzbesteck hin und wider mit Speiseöl einreiben.

- Rost wird ebenso mit Öl oder Vaseline bearbeitet oder auch mit einem Gemisch aus Borax und Essig dick auftragen und 1h warten.

- Ein Kleber für Holz, Porzellan und Glas mit Gelatine aufgelöst in ein paar Tropfen Essig.

- Papierkleber einfach mit Mehl und Wasser anrühren.

- Gips wird nicht so schnell fest, wenn dieser mit Essig statt Wasser angerührt wird.

Profilaxe/Linderung

- Krampfadern mit nasskalten Essigwickel.

- gegen Sodbrennen(1./2.) / Magenschmerzen(2.) hilft einen EL oder TL Senf einnehmen und 30 min danach nichts essen oder trinken oder 1 EL Öl vor dem Essen.

- Insektenstiche lindern mit Zitronensaft.

Steuern und Abschreibung

Steuern / Abschreibung mindern Kosten/Steuern: Abschreibung, reiner Grundstückskaufpreis, Nebenkosten wie Maklercourtage, Grunderwerbssteuer, Notarkosten, nicht Immobilienkaufpreis, nicht Abschreibung des Grundstücks, Abschreibungshöhe Baujahr vor 1925 fertiggestellte Wohnhäuser = 40 Jahre mit 2,5 %; jünger= erste drei Jahre nach Erwerb der Immobilie jährliche Abschreibungssatz über 50 Jahre; Renovierungsarbeiten in voller Höhe, 2% Renovierungskosten reduzieren die Steuerlast frühestens drei Jahre nach Kauf, Kosten voller Höhe geltend machen, direkt nach Kauf Maβnahmen im Wert von mehr als 15% des Kaufpreises durchführen lässt, muss diese über 40/50 Jahre abschreiben, anschaffungsnahe Aufwendungen sind Finanzierungskosten(Zinszahlungen) mit Miete verrechnet, Miethöhe entscheidet über Steuervorteil, mindestens 3/4 der im örtlichen Mietenspiegel aufgeführten Miete kassieren, entfällt die Prognoserechnung. Wichtig bei Angehörige Mietzahlung per überweisung und pünktlich erfolgen., dann alle Aufwendungen abziehbar Vorsicht bei längeren Leerstand der Immobilie Steuervorteile nicht mehr anerkannt.

Brunnen/Zisterne

Gebühren genau kalkulieren, Kosten bestimmt die Gebührenordnung der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, unvermeidlicher Behördengang, Brunnen auf dem Privatgrundstück ist eine Genehmigung nötig. Zuständig ist die Untere Wasserbehörde (eingegliedert in Kreisverwaltung oder Abteilung des Rathauses), Trinkwasser ist eine zusätzliche strenge Prüfung durch das Gesundheitsamt vorgeschrieben. Teurer und einfacher ist es eine Brunnenbaufirma zu suchen, vorab klären, falls die Behörde den Brunnen ablehnt, zuerst Besichtigung dann Bohrung, Mauerwerk aus Backsteinen, Grundplatte und Decke aus armiertem Beton, Zulaufrohr(Filter Nylonstrumpf) sollte 100 mm Durchmesser haben, Leer-Rohr für den Pumpen-Schlauch, rund = stabilste, Mauer ist 6cm dick, Backsteine (6x12x24cm) hochkant vermauert, Innen mit Fliesenkleber wasserdicht verputzt.

Fuβboden

BAMBUS widerstandsfähig und härter als Eiche, pflegeleicht, antistatisch, wasserresistent, günstiger als Hartholz, Latexkaschierung = Verbesserte Trittschalldämmung STEIN kleine Steine mit Bindemittel aus Harz, Strapazierfähig, schmerzlos, angenehmes Laufgefühl, fuβwarm, Fuβbodenheizung kombinierbar (Wärmespeicher), antistatisch, bindet Hausstaub, rutschfest, trittschalldämmend, 39–49€/qm²(Innen), 55–65€/qm²(Auβen) Holz HAMBERGER FLOORING GMBH & CO. KG 3 Schichten aus ausgesuchten Hölzern, mit Dämmunterlage, hohes Gewicht, sehr gute Schalldämmwerte, dämmend, leitet keine Elektrizität, schalldämmend, verbessert Raumklima, unangenehme Gerüche absorbiert, strapazierfähig, „abriebfest, trockene Raumluft zieht sich zusammen, feuchtwarm aufquillt, Hart:Jatoba-Holz, Merbau: Thermo-vorbehandelt oder Borneo-Teakâ€� europäische Esche, sehr widerstandsfähig und langlebig: Teak Lärche und Bangkirai, Mehrschichtparkett, formstabil, 2–3 Schichten, oberste Schicht: Vollholz, unteren Schichten: Sperrholz oder anderen Werkstoffen, Klick-Verschluss einfach zusammenstecken, Einschichtparkett, Stab‑, Mosaik‑, Massiv‑, Hochkantlamellenparkett; Auβenschalungen aus Douglasie, Fensterrahmen oder Parkett aus Eichenholz haben allerdings ihren Preis, Putz aus Lehm, abriebfeste Holzarten: Buche, Esche, Eiche, Ahorn, bedingt Kirsche, Nussbaum; nicht nass wischen! loser Schmutz mit Mopp, Besen, Staubsauger entfernen, nebelfeucht abwischen Fichtendielen (20,-€), Clip-Systeme, weniger anfällig, optisch eleganter.

Parkett/Holz auffrischen/pflegen

- Walzen‑, Rand-/Eck- Handschwing-Schleifmaschine, Farbroller, Pinsel, Handspachtel,Schutzmaske, 10,- €/m²

- Neuversiegelung mit wasserbasierten Mittel (z.B. Wasserlack, 20,- €/m²), Parkettschäden auch Reparaturmasse (Parkett-Wachse oder Kunstharz-Kitt, 5,- €/m²), Lackstift; Arbeitszeit = 50m² 3–5 Tage

Holz pflegen Aussen: Holzdeckgefälle 2%, Staunässe vermeiden, optimale Ständerkonstruktion, verschraubt, rostfreiem Edelstahl Kopf sollte mit der Oberfläche des Holzes abschlieβen;. wirkungsvoller Holzschutz bei Fichte , Kiefer, industriell imprägniert, lange Schutz, Lacke: stabiler Film und schlieβen es ein, Oberfläche irgendwann rissig, dicke, möglichst undurchdringliche Schicht, Hochglanz-Variante Holz-/ Acryllack auf Wasserbasis. 1. Untergrund reinigen und anschleifen, wiederum säubern, Grundieung mit Bläueschutz (2in1-Lacke ohne Grundierung) und nach Trocknung nochmals schleifen und säubern 2. Lack auftragen für gröβere Flächen eine Schaumstoffrolle, Kanten und Winkel mit Ring- oder Ovalpinsel; Kunststoffmöbel nur mit Lack auf Wasserbasis; Lasur offenporig, komplett Reinigen und mit Bläuescutz grundieren,Untergrund immer durchscheint; Öl, zuvor mit grobe Scheuerbürste, Schleifpapier abgeschleifen, offenporig; mehr Flexibilität mit Tafel- und Magnetfarbe, Möbel antik wirken: Verwendung von Kalk-/Kreidefarbe, Öl- , Pigmenten, Flüssigbitumen kann Rissbildung hervorheben, Goldwachs bei lackierten Möbeln, Krakeliertechnik wird Reiβlack aufgetragen gezielt Risse bildet, Beize lebendiger Maserung

Räume gestalten

Räume etwa gleich groβ und austauschbar, Gröβere Räume teilbar, ausreichend Steckdosen, Telefonanschlüsse, Kinderbettchen als Ecklösung, Laufstall später als Ecksofa oder zu Betten für Jugendliche erweitern Kindermöbel im Systemverbund (Wickelkommode, Bett, Schrank, modulartig und individuell neu kombinieren). Heute bestehen Lattenroste meist aus sechs- oder siebenlagigem, verleimtem Schichtholz. 20 bis 25 Leisten, an Schultern und Becken gibt das Lattenrost stärker nach.

Lampen

OLED „organic light emitting diode Kunststoffe aller Art strahlen Licht ab Herstellung deutlich billiger als LEDs. bestehen aus hauchdünnen Schichten, biegsam, leuchten selbst braucht keine Hintergrundbeleuchtung. spart Gewicht und Platz noch kein fehlerfreier Druck auf gröβere Folien und geringe Lebensdauer denn die Farbe verblast mit der Zeit, Wasser und Sauerstoff zerstören mikroskopisch dünne Metallschicht Glühbirnen wandeln 5% Energie in Licht, Energiesparlampen wandeln 25% Energie in Licht, Einsparpotential bei 15.000 Betriebsstunden(Energiesparlampen), 1.000 Betriebsstunden(Glühbirne), dimmbare Energiesparlampen, teurer, Kosten / Nutzen abwägen, Facility-Energiesparlampen(sehr schaltfest, Leuchtkraft mithilfe einer Quickstart-Funktion viel schneller), Energiesparlampen enthalten Quecksilber zwischen 1,3–5mg, Entsorgung einer Energiesparlampen wie Altbatterien, Lumen(Helligkeit), 60W Glühbirne(710Lumen), 2.500 kelvin = warmweiβ, 6.500 Kelvin = kaltweiβ, geschlossene Leuchten(gefaltete Neonröhren) = gröβere Lichtausbeute, Vorschaltgeräten (KVG / VVG ca. 8€/Stück, EVG ca. 30€/Stück); EVG nur wenn min. 3h/Tag genutzt oder dimmen, Energiespareffekt, kein Flackern, längere Lebensdauer, Hohe Sicherheit bei Defekt, Lichtfarben Farbwiedergabeindex Ra Nummer 827 (8= RA zwischen 80 und 89) und 27 bedeutet 2700 Kelvin;

Ra-Bereich:

- 100–90 ((kompakt) Leuchtstofflampen, 1A höher, Glühlampen, Metall-Halogendampflampen „de Luxe)

- 90–80 (Dreibanden- und Kom- 1B pakt-Leuchtstofflampen)

- 80–70 (Standard-Leuchtstoff- 2A; lampen Universalweiβ)

- 70–60 (Standard-Leuchtstoff- 2B; lampen Hellweiβ, Halogen-Metalldampflampen)

- 60–40 (Standard-Leuchtstoff- 3 lampen Warmton, Quecksilberdampf- Hochdrucklampen)

- 40–20 (Natriumdampf- 4; Hochdrucklampen)

- 20> (Natriumdampf- Arbeitsstätten nicht zulässig Niederdrucklampen definiert

Vollspektrumlampen = Sonnenlicht, geringe, unschädliche aber physiologisch Menge UV-Licht Pausen von 5–15min

Wintergarten

Aluminiumträger: „thermisch getrennt, 2 Hohlkammerprofile werden durch eine innen liegende Dämmschicht getrennt, was den Wärmefluss von innen nach auβen vermindert, leicht zu pflegen und resistent gegen Feuchte.

Holzträger:(verleimte Schichthölzer) hoher Wärmeschutz, tragfähiger als Massivholz, schlanke Konstruktionen, hohe Witterungsanfälligkeit, Rahmentragwerk, tragfähiges Fundament, Frostsicherheit, Fugen des Wandanschlusses luft- und regendicht, Feuchte muss nach auβen, g‑Wert(Durchlässigkeit und solaren Gewinn in %), U‑Wert (höchstens 1,1, Wärmeverluste über die Glasfläche), Zweifach-Wärmeschutzverglasung, Sonnenschutzglas, Sicherheitsverglasung wenig sinnvoll, die meisten Einbrecher über Türen- und Fensteröffnungen, grundsätzlich genehmigungspflichtig, erkundigen in Gemeinde nach Vorgaben, Süden: Sonnenplatzgarantie, im Sommer auf über 70ºC, Westen: nach Feierabend Sonnengarantie, Osten: am Morgen, ideal für ein Pflanzenparadies, Norden: keine Verschattung gleichmäβiger Lichteinfall ideal für Atelier oder Arbeitsplatz Tropische Wintergärten Mindesttemperatur von 15–20ºC alle tropischen Arten, Drachenbäume (Dracaena), kleine Palmen, Bromelien, Orchideen, Flamingo-Blume (Anthurium), Frangipani (Plumeria), Hibiskus, australische Wachsblume (Hoya carnosa), Paradiesvogelblume (Strelitzia reginae), Ingwerblume (Hedychium); Subtropische Wintergärten 5 Grad absenken, über Gefrierpunkt, Zitrus-Arten, Olivenbäumchen, Bougainvillea, Oleander, Jasmin, Zitronenbäumchen, Palmen (wie Dattelpalme(groβ)), Zwerg-Schirmpalme, Yucca-Palme, Bambus, Agave, Eucalyptus, Ficus; Kalthaus bis ‑10ºC, um 5 Grad lüften Auβenbeschattung 60–80% Sonnenstrahlung, Rollläden robust, mit Raffstores oder Auβenjalousien Lichteinfall individuell justieren, Führungsschienen oder Kästen optisch recht auffällig, aller 10min Lüftung; Innenbeschattung 30–60% Sonnenstrahlen, Witterungseinflüsse geschützt, Beschattung zwischen den Scheiben mit Rollos oder Jalousien Wirkungsgrad von 70%, spart Platz, pflegeleicht, teuer, nicht nachträglich einbauen, aller 2min Lüftung natürliche Belüftung, warme Luft nach oben bewegt, kältere Zuluft strömt durch Klappen, Schiebelüfter oder Lamellenfenster in Bodennähe in den Raum; mechanische Lüftung, verbrauchte Luft durch ein motorbetriebenes Gebläse abgesaugt oder durch überdruck ins Freie gedrückt, verringerten Luftdruck strömt automatisch Frischluft nach, Steuerung über Thermostat und Hygrostat, Strombedarf = 20W mit 12-Volt-Solarzelle.

GEWÄCHSHÄUSER

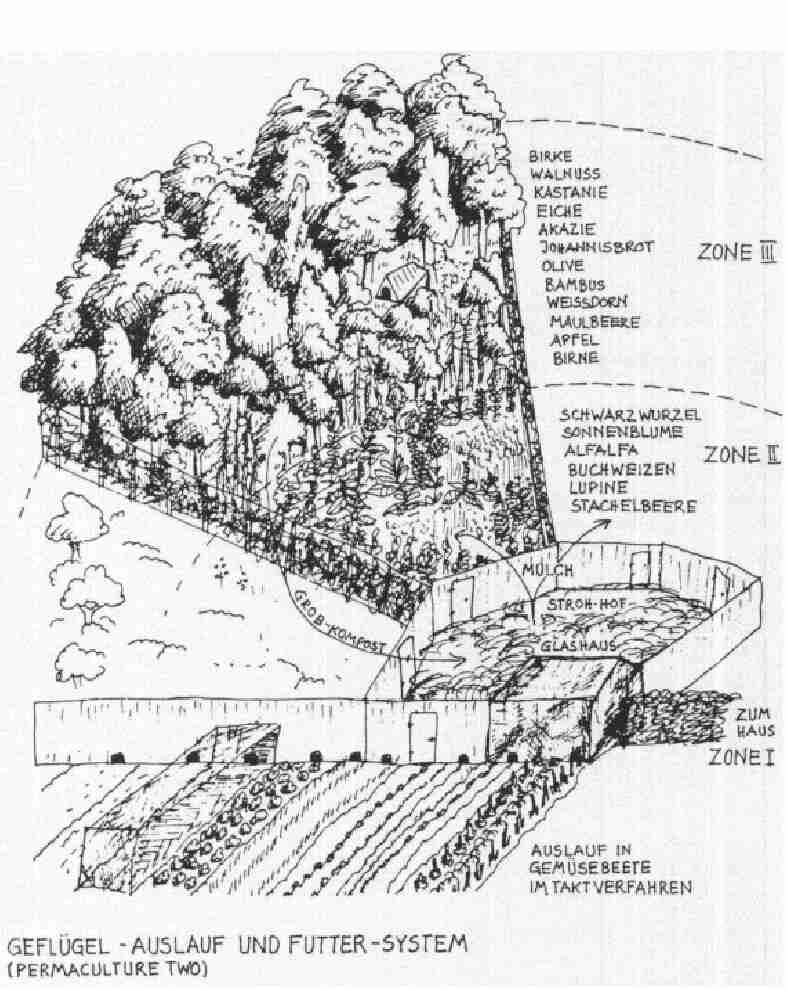

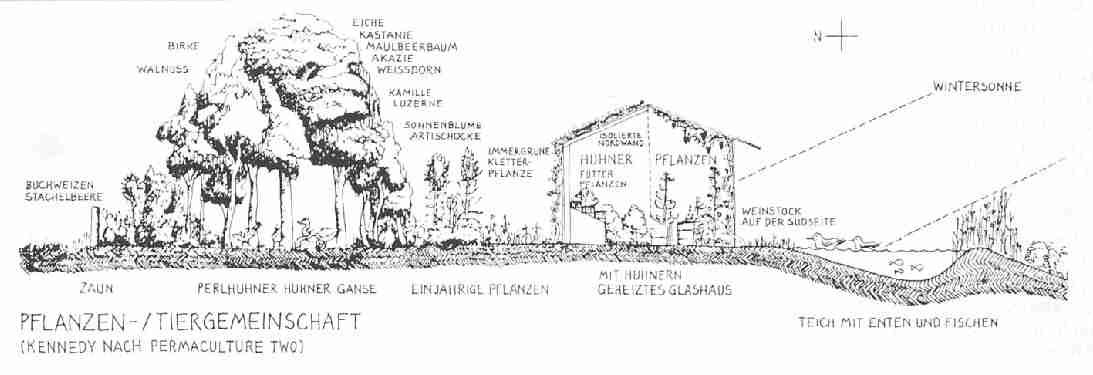

Organischer Abfall aus dem Obstgarten oder dem Wald liefert, wenn er mit dem Hühnermist in Mengen von etwa 8m³ Kompostiert wird, Warmwasser(etwa 65ºC) und Wärme für eine Fussbodenheizung. Ausserdem liefert ein zweiter Teilbereich, der anaerobisch kompostiert wird, etwa 130m³ Methan je Tonne zum Kochen und für die Beleuchtung im Haus.

Alle Gewächshäuser nutzen den sogenannten Glashaus- oder Treibhauseffekt, der auch bei der Verwendung von Spezialfolien entsteht: Durch die groβen transparenten Flächen gelangt das Sonnenlicht ungehindert ins Innere, wird dort absorbiert, und alle Dinge und Lebewesen im Treibhaus erwärmen sich dadurch deutlich schneller und stärker. Durch den geringen Luftaustausch bleibt dieses Klima lange stabil, und der Gärtner kann nun durch optimierte Nährstoffzufuhr sowie das wetterunabhängig planbare Lüften, Schattieren und Bewässern das Klima geschickt regulieren. Baugenehmigung benötigt wird. Ist das ge klärt, kann es an die Auswahl gehen. Prinzipiell unterscheidet man zwischen frei stehenden und Anlehn-Gewächshäusern. Bei Letzteren nutzt man eine Auβenmauer des Wohnhauses. Weitere Unterscheidungskriterien sind verschiede Grundrisse, der Neigungswinkel der Wände und Dächer sowie Anzahl und Form der Glasscheiben. Je mehr Sonnenlicht bei den verschiedenen Einfallswinkeln (tages- und jahreszeitabhängig) unreflektiert (also senkrecht zur Scheibe) ins Gewächshausinnere gelangt, desto besser. Auβerdem sollte der Platz zum stehenden Arbeiten reichen und das Dach nicht zu gering geneigt sein, damit Niederschläge gut abflieβen können. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Formen im Einzelnen.

Die wichtigsten Gewächshaus-Formen

- Anlehngewächshaus: windgeschützt, besser isoliert und daher energiesparend, Anschluss an die Haus-Versorgungsleitungen einfach möglich, sehr gute Stabilität, geringere Baukosten als beim frei stehenden Haus, eingeschränkte Auswahl beim Bauplatz, eingeschränkte Gestaltungsoptionen, Lichtausbeute kann eingeschränkt sein

- Klassisches Gewächshaus (symmetrisch): optimale Sonnenausbeute möglich, gröβere Auswahl beim Bauplatz, gute Gestaltungsfreiheit, groβe Auswahl an Fertighäusern, viel Platz im Inneren, Versorgungsleitungen aufwendiger, Stabilität je nach Gröβe eingeschränkt

- Holländisches Gewächshaus („Dutchlight house): Besonderheit: schräge Auβenwände, interessantes Äuβeres, im Winter mehr Lichteinfall, Glasscheiben herausnehmbar, kaum in Fertigbauweise erhältlich, trotz groβer Grundfläche relativ wenig Platz zum bequemen Arbeiten, eingeschränkte Stellmöglichkeiten

- Mehrschiffiges Gewächshaus: gute Möglichkeiten der Unterteilung, verbesserte Lichtausbeute, Verbesserte Stabilität, höhere Baukosten

- Asymmetrisches Gewächshaus: Besonderheit: Hier ist ein Dachabschnitt kürzer oder anders geneigt als der Rest, bessere Lichtausbeute, weniger Platz im Inneren, Luftzufuhr schlechter zu regulieren, höhere Baukosten

- Rundbogen-Gewächshaus: sehr gute Lichtausbeute, gute Raumausnutzung, Niederschläge flieβen gut ab, eignet sich gut für Foliengewächshaus, mit Glasscheiben meist kostspielig bei Aufbau und Wartung

- Runder Glaspavillon: Besonderheit: Viele kleine Scheiben, attraktives Äuβeres, kürzere Wege im Inneren, kostspielig bei Aufbau und Wartung, schlechtere Belüftbarkeit, Licht und Wärme lässt sich schlechter regulieren, eingeschränkte Stellmöglichkeiten

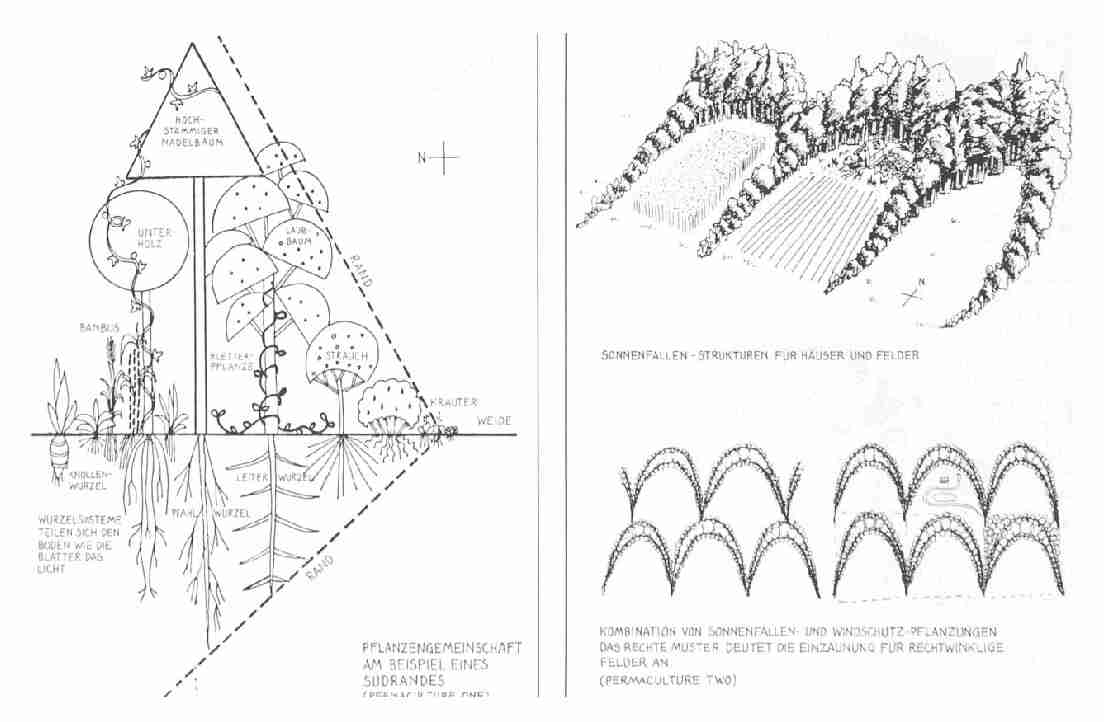

Permakultur

Der Aufbau einer Mulchschicht

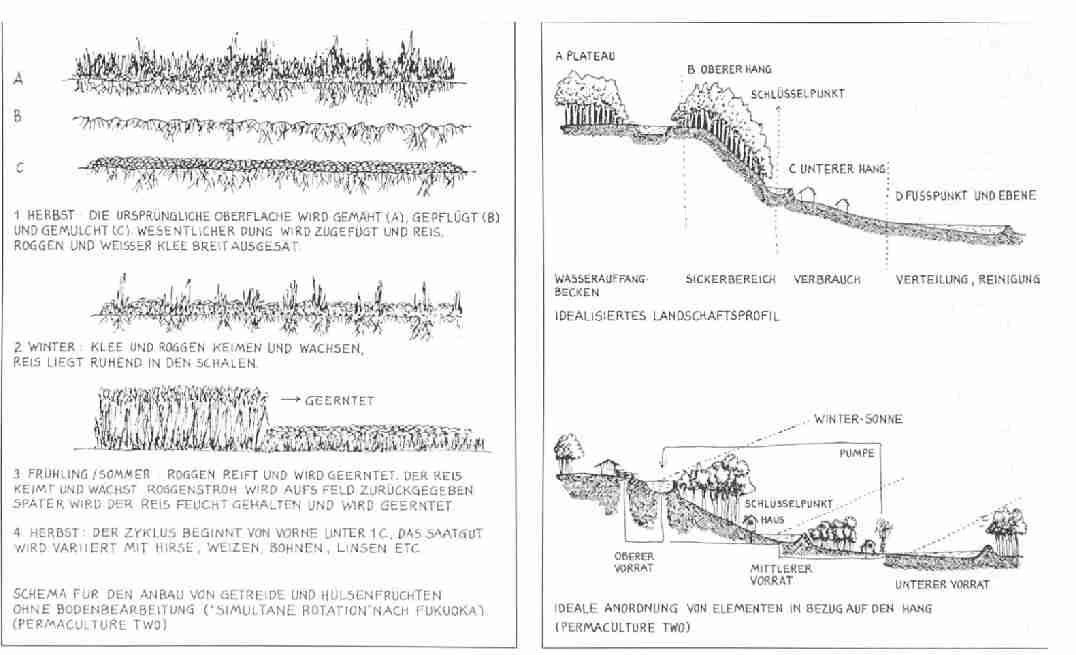

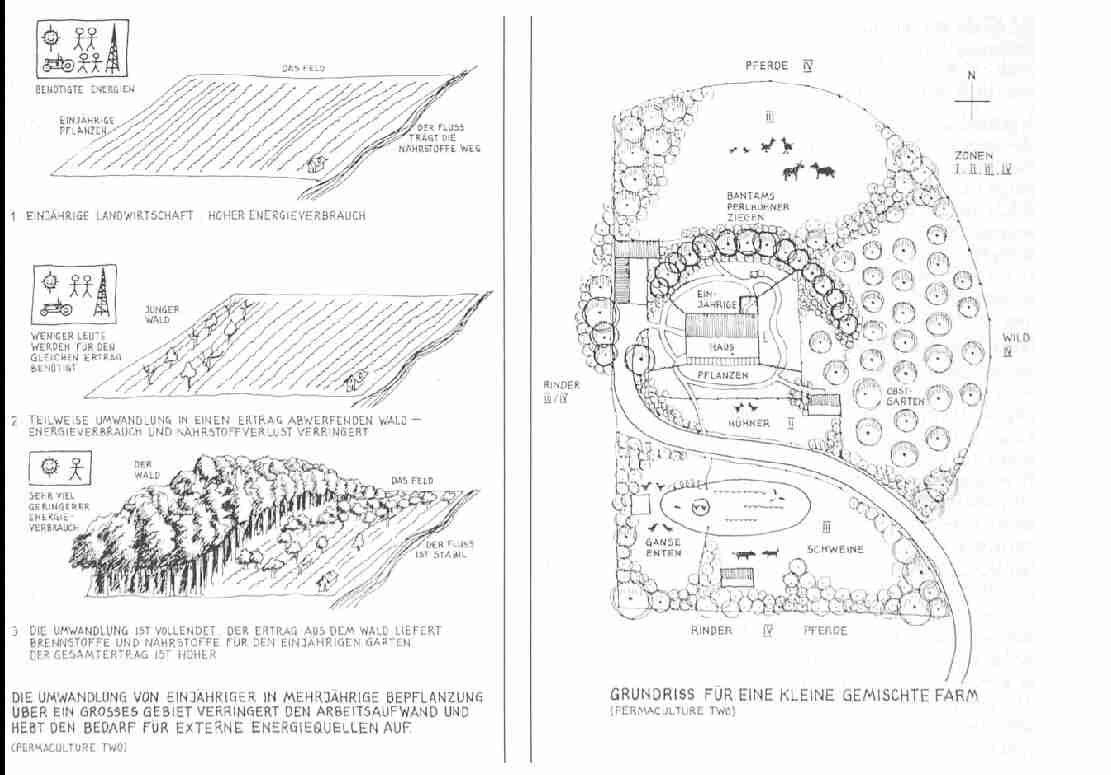

Das Gras bzw. die Krautschicht wird durch Hühner oder Schweine vernichtet bzw. durch Mähen und Liegen lassen der Pflanzen vorbereitet. Auf diesen vorbereiteten Boden legt man Pappe, nasse Zeitungen, von chemischen Zusätzen freie Teppiche oder Unterlagsfilze. Dabei ist darauf zu achten, dass das Wasser ablaufen kann. Grob gehäckseltes Holz dient unter dieser Schicht gegebenenfalls als Drainage. Eine zweite dünne Schicht besteht aus Eierschalen, Kaffeesatz, Teeblättern, angefaulten Küchenabfällen und etwas Sand eine ideale Wurmfutter-Mischung! Als nächstes folgt eine 10 bis 15 cm starke Schicht: diese besteht aus samenfreiem Kompost, alten Sägespänen, altem Hühnermist und lokalen organischen Abfällen (z.B. von einer Zuckermühle oder einem Sägewerk). Eine 10 bis 15 cm dicke Schicht aus Stroh bildet den Abschluss. Auf das Medium werden nun z.B. im Frühjahr Kartoffeln gelegt, die man wieder mit dem Stroh zudeckt. Auf diese Weise kann man mühelos saubere Kartoffeln ernten, ohne dass der Boden bearbeitet werden muss und ohne die Pflanzen zu zerstören! Je nach den örtlichen, geographischen, klimatischen Verhältnissen oder Bedingungen kann und muss die Mulchschicht unterschiedlich auf gebaut werden. Der Mulch ist der übergang zum permanenten System. Durch eine geeignete Kombination von Pflanzen und Tieren wird erreicht, dass sich das System ohne unser Zutun selber mulcht, wie das z.B. im Wald ständig geschieht. Als Ersatz für Mulch gilt Gründung. Einige der wichtigsten Vertreter der Leguminosen sind: verschiedene Kleearten, Luzerne(Alfalfa), Erbsen, Wicken, Lupinen. Bäume sind vertreten durch: Robinie, Gleditschie, Akazie, Johannisbrotbaum. Sie eignen sich vorzüglich als dauerhafte Stickstofflieferanten in Mischkulturen und wieder aufgeforsteten Zonen. Eine zweite Gruppe von Gründüngungspflanzen gehört zur Familie der Kreuzblütler. Diese Pflanzen gedeihen auch auf ärmsten Standorten. Sie produzieren eine grosse Grünmasse und halten den Stickstoff im biologischen Kreislauf. Bekannte Vertreter sind Gelbsenf, Rettich und Raps. Viele dieser Pflanzen sind übrigens auch ausgezeichnete Futterpflanzen.

Die 4 Grundsätze des natürlichen Anbaues nach Fukuoka:

- Keine Bodenbearbeitung, d.h. kein Pflügen oder Wenden des Bodens. Die Nichtbearbeitung des Bodens ist wesentlich. Die Erde kultiviert sich selbst durch die Pflanzenwurzeln, die Aktivitäten von Mikroorganismen, kleinen Tieren und Würmern.

- Keine chemischen Dünger oder aufbereiteten Kompost (Fukuoka verwendet Weissklee als Gründüngung, ausgedroschenes Stroh und ein wenig Hühnermist). Die Menschen kommen der Natur in die Quere und wissen nicht, wie sie die entstandenen Wunden heilen können.

- Kein Jäten durch Bodenbearbeitung (tillage) oder Herbizide. «Unkraut» spielt eine Rolle für den Aufbau der Bodenfruchtbarkeit und für die Erhaltung der biologischen Gemeinschaft, soll kontrolliert, jedoch nicht ausgerottet werden. Stroh- Mulch, Bodenbedeckung mit Weissklee als Zwischenkultur und kurzzeitiges überfluten bewirken eine effektive Unkraut kontrolle auf den Feldern.

- Keine Abhängigkeit von Chemikalien. Die Natur, sich selber über lassen, ist in perfektem Gleichgewicht. Schädliche Insekten und Pflanzenkrankheiten gibt es immer, aber nicht in einer Menge, dass giftige Chemikalien angewendet werden müssen.

Die Amerikanerin R.Stout, Sie betrachtete das Wenden des Komposts oder Umgraben der Erde als eine gewaltige Energieverschwendung. «Mein Garten ist mein Komposthaufen», schrieb sie, um klar zumachen, dass der Kompostierungsprozess in ihrem ganzen Garten natürlich vor sich geht als, Bodenbedeckung.

Energieelemente

HEIZEN Verbrennungsvorgang:

- Erwärmung und Trocknung, Wasser und sonstige leicht flüchtige Stoffe verdampfen

- Zersetzung des Brennstoffs ab 150ºC, es bilden sich auch Öle und Teere, ab 400–500ºC auch festen organischen Bestandteile und verbinden sich mit Luftsauerstoff überwiegend zu Kohlenmonoxid, Holz = Holzkohle

- eigentliche Verbrennung, einziger Verbrennungsrückstand bleibt Asche übrig. Die einzelnen Phasen der Verbrennung lassen sich am offenen Feuer sehr gut betrachten.

Die alte Heizung durch einen neueren Brenner und einer sparsamen Pumpe eintauschen. Einzelraumfeuerungen: als Komfort- und Zusatzheizung, einen oder zwei benachbarte Räume zu beheizen. Wärme = Strahlungswärme, evtl. zusätzlich Luft erwärmen; Kamin mit Heizeinsatz, Chemineéöfen, besser mit Glastür oder Glasscheibe verschlossen,dadurch Luftzufuhr einfacher regeln, Wirkungsgrad steigern; Dauerbrandöfen, stehen frei im Wohnraum, Holzscheite durch eine Tür direkt in den Brennraum, Asche im Aschekasten über Öffnung im unteren Bereich des Ofens entfernen, Luftmenge durch Klappen und Schieber oder die Entaschungstür regeln; Kaminofen (Variante des Dauerbrandofens), groβe Tür mit Sichtscheibe, Holzscheite nachzulegen, meist nur in der übergangszeit und selten als Dauerheizung in Benutzung; Kachelöfen(Speicheröfen), groβe Speichermasse aus Kacheln, Zementputz, Ton, Schamotte, Speckstein, groβe Oberfläche erreicht relativ geringe Temperatur (80–130ºC), nur für kurze Zeit bei Volllast betrieben, geben die gespeicherte Wärme über einen längen Zeitraum ab, Gluthaltebetrieb(verminderter Luftzufuhr um ein Glutbett zu erhalten) nicht erforderlich, verursacht relativ geringe Emissionen; Pelletöfen Brennstoff gelangt automatisch und kontinuierlich in den Feuerraum, als Kaminöfen oder Kachelofenheizeinsätze, schadstoffärmer komfortabler; Zentralheizungskessel heizen die ganze Wohnung und erwärmen das Trinkwasser, Technik des unteren oder seitlichen Abbrandes durchgesetzt, brennt die Flamme seitlich oder nach unten in einer separaten Brennkammer, per Hand, recht komfortabel, Verbrennung sehr gleichmäβig, Mechanisch mit Brennstoffen wie Pellets oder Hackschnitzel; sauberes und gesundes Heizen: geeigneter, trockener Brennstoff, der 1–2 Jahre lagerte, möglichst schnell hohe Temperaturen erreichen = getrocknetem, dünn gespaltenem Holz und handelsüblichen Holzanzündern, ausreichend Verbrennungsluft, Luftzufuhr ist richtig eingestellt = Innere des Ofens hell und ohne schwarze Ruβablagerungen, ausreichend Grundglut = gröβere Scheite nachlegen, nicht zu voll sonst verbrennen die entstehenden Schadstoffe nur ungenügend und der Ofen kann Schaden nehmen; regelmäβige Wartung und eigene Beobachtungen, gute und saubere Verbrennung hinterlässt feine, weiβe Asche, schlecht dunkler Holzrauch und übermäβig viel Ruβ, Glanzruβ an den Innenwänden sorgt für eine schlechtere Wärmeabgabe, Asche = Hausmüll zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nur bei gut gedämmten Häusern Blockheizkraftwerk(BHKW), Gas, Heizöl oder Pflanzenöl betrieben. erzeugen Wärme elektrischen Strom, Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten für die Brennstofflagerung, Heizraum, Schornstein, Kaminkehrergebühren entfallen wirtschaftlich nur bei 6000 bis 7000 Kilowattstunden Stirlingmotor für Heizung und Warmwasser genutzt, geschlossener Prozess, der mit beliebigen externen Wärmequelle betrieben werden kann, Wasserstoff, Methan, Brennstoffzellen Öl-Brennwertheizung mit Solar, Batterietankanlage 3 Jahre Vorrat ENERGIESPARENDE KREISLÄUFE STIEBEL ELTRON Gesunde Frischluft ohne Wärmeverlust filtern die Luft und sorgen für einen geregelten Austausch ohne Energieverschwendung. entziehen der Abluft die Wärme und führen diese ins Haus zurück, geregelter Austausch ohne Wärmeverlust Energie wieder zurückführen.

Swimmingpool / Schwimmteich / Küpelteich

⅔ Fl�che beschatten, sonst �berm��ige Erhitzung, Folge zu wenig Sauerstoff. Die kleine Wasserlinse (Entenfgr�tze), biologische Filteranlage, filtert Nitrat, Ohosphat, N�hsrstoffe / Schadstoffe. Wasser k�hlt die Umgebung, an hei�en Tagen und umgekehrt. Anlage im S�den der Teich und gen Norden das Beet zzgl. Sonnenfalle. Zusammenspiel von Wärmedämmung, Solartechnik und Wärmeplane, sehr kostenintensiv, doppelwandige Isolierung, Isoliersteine aus Styropor niedrigen U‑Wert von 0,29(Wärmedurchlässigkeit). 1–2 Stunden, Solarabsorber und ‑kollektoren. an Hausfassade, Garagendach oder Gerüst im Garten, Wasserfläche = Solarabsorberfläche Nährstoffgehalt im Wasser wird relativ niedrig gehalten. Dafür gibt es neben dem Schwimmbereich eine Regenerationszone, in der das Wasser permanent gereinigt wird. Typisch für Schwimmteiche ist also eine klare Trennung: hier der tiefe, freie Schwimmbereich, dort eine flache, bepflanzte Uferzone. Erhält der Schwimmbereich eine gemauerte Abtrennung, werden erst die Steine gesetzt. Das Schutzvlies und die Teichfolie müssen in diesem Fall über die Trennwand hinweg verlegt werden. Das erhöht zwar den Materialaufwand, bietet aber den Vorteil, dass es an der Mauer keinen ungewollten Bewuchs gibt und das im Badebetrieb nicht das Substrat aus der azone ausschwemmt.Der bepflanzter Regenerationsbereich reinigt, etwa so groβ wie der Schwimmbereich Standort: Optimal 6 bis 8h Sonne/Tag, ungünstig Nähe von Bäumen, gröβer der Teich, desto stabiler die Wasserwerte, je tiefer, desto besser, Rohrkolben, Laichkraut, Seerosen erhalten Wasserqualität. Ein Schwimmteich ab min. 120 Quadratmeter kann sich selbst reinigen, wenn der Anteil der Regenerationszone bei min. 50% liegt. Eine zusätzliche Reinigung ist bei kleineren Teichen erforderlich und erfolgt etwa über einen Skimmer, der Oberflächenwasser absaugt und über einen Ausströmer in eine Regenerationszone mit groβer Substratschicht leitet. Dabei handelt es sich um eine Technik, die in Pflanzenkläranlagen zum Einsatz kommt. Es existieren jedoch einige andere mechanische oder biologische Filtermöglichkeiten. Da es sich hier um das Herz und den Blutkreislauf eines Schwimmteichs handelt, sollte man sich von verschiedenen Herstellern ausführlich beraten lassen, bevor man eine Entscheidung für eine Methode trifft. Ganz ohne Pflege und technische Eingriffe kommen die wenigsten Schwimmteiche aus. So muss der Badebereich regelmäβig gereinigt werden, um Ablagerungen auf dem Boden zu beseitigen. Auch die Pumpen und Filter müssen gewartet werden. Experten vergleichen den Zeitaufwand mit dem für die Pflege einer etwa gleich groβen Rasenfläche. Im Vergleich zu einem konventionellen Swimmingpool ist der Pflegeaufwand jedoch deutlich geringer. Die meiste Arbeit machen die Bewohner des Naturgewässers: Zooplankton und die Pflanzen im Wasser halten natürliche Prozesse in Gang, die schädliche Keime und unerwünschte Algenbildung verhindern. Die Rolle der Pflanzen wurde dabei lange Zeit überschätzt. Sie leisten selbst nur einen geringen Beitrag zur Wasserreinigung, sorgen aber zum Beispiel über die Durchwurzelung des Substrats dafür, dass wichtige Mikroorganismen gute Bedingungen vorfinden. Eine lange Vorbereitungszeit ist erforderlich für die Planung. Auch die Einpassung des Gewässers in den Garten und das Herausfinden der optimalen Form benötigen nach der Erfahrung vieler Schwimmteich-Selbstbauer ihre Zeit. Wer teure Planungsfehler vermeiden möchte, muss sich in die Materie einlesen und bei verschiedenen Herstellern nach dem passenden Konzept recherchieren. Ein Blick in Internetforen kann hilfreich sein, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Mancher gute Rat sollte dort allerdings nur mit Vorsicht genossen werden. Zur Vorbereitung gehört auch die Klärung der Frage, ob eine amtliche Genehmigung notwendig ist. Da Schwimmteiche eine Tiefe von 1,50 bis 2,50 Meter erreichen, ist diese mancherorts einzuholen Die Gewässer können mit hoher Eigenleistung bereits für rund 5.000 Euro oder mit entsprechender Fachleistung realisiert werden, diese Kosten können sich dann bis auf 15.000 Euro ansiedeln mit allen Faktoren inbegriffen. gutes Teichklima — Menge von Karpfen und Schleie mit Silber‑, Marmor-(filtern Feinalgen und Schwimmstoffe) und Graskarpfen(verhindern übermässiges Pflanzenwachstum). Krebsschere als winterharte und libellenliebende Schwimmpflanze geliebt.

Gegen Frost muss eine Neigung von 15% von allen Seiten vom Boden bis zum oberen Rand als Baumaterial “Styrodur” nutzen. Für die Algenbekämpfung ist Gerstenstroh.

FASSADE

Verputzte Wände sind robust, regulieren die Luftfeuchtigkeit auf natürliche Weise:

- Untergrund muss dauerhaft trocken, fest und frei von schädlichen Ausblühungen sein, er darf ni cht wasserabweisend sein oder Verunreinigungen enthalten. Risse, Schlitze, Bohrlöcher und gröβere Fugen verschlieβen. Nur bei Temperaturen von min. 5ºC, Untergründe abschleifen.

- Putzgrundierung: Sperrgrund volldeckend auftragen, keine Unterschiede mehr sichtbar sein 1 Tag trocknen.

- Farbmischung mit trockenen Putz in sauberem und kaltem Wasser anrühren. Putz nach und nach zugeben, 30min quellen, danach erneut kräftig durchrühren.

- Auftragen des Innenputzes Lehm-Streichputz: mit Streich- oder Rollputzen mit dem Pinselquast oder Malerrolle auftragen. Vor dem Auftragen die Rolle mit Wasser anfeuchten und gut säubern

FASSADENBEGRüNUNG, robust und pflegeleicht Efeu und Pfeifenwinde, Kiwi, Klettertrompete, Trompetenblume, Clematis (Waldrebe), Kletterhortensie, Chinesischer Blauregen, Feuerdorn, Winterjasmin, Hopfen; Kletterrosen (Laguna), fünflappiger Wilder Wein, Echter Wein und Kriechspindel Substanz der Mauer schonen auch durch Rank- und Kletterhilfen Dämmung immer auβen anbringen, Kalksandsteinmauerwerk, innen für gutes Raumklima, auβen nicht optimal isoliert; Vorhangfassade, hinterlüftete -, zwischen der äuβeren Verkleidung und der Unterkonstruktion mit Dämmschicht ein Luftraum vorhanden, Regulator, Auβenverkleidung Materialien(nur Tonziegel mit Hohlräume(natürlichen mineralischen Dämmstoff Perlit), Tondachziegel), Kosten zwischen 75–300€/m² Preis 80–90% vom Material, Dämmschicht = 120–140mm, Es gibt Fassadenplatten die den Wasserdampf nach auβen abziehen, aber kein Regen eindringen kann; Vormauerschal, Vorsatzmauer /-schale, Klinker- oder Verblenderfassade, zwischen der tragenden Ziegelwand und der Vorsatzmauer Luftraum oder Dämmung aus mineralischem Granulat oder Styroporkügelchen, hohe Wetterfestigkeit der Auβenschale; Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Dämmung, Unterkonstruktion und Verkleidung eine Einheit, auf Trägerschicht als Abschluss Putz, Keramik, Klinkerriemchen oder andere Materialen, Aufbau auf Mauerwerk oder Holzwänden, Dämmung = Mineralwolle(gute Wärme‑, Schall- und Brandschutzeigenschaften), Polystyrol- Hartschaum (Styropor), Cellulose, Holzfaserprodukte für die Auβenwanddämmung; Klimadecke, optimiert die herkömmliche Betonkernaktivierung besteht aus zwei Betonschalen, Hülle für einen „Energiespar-Sandwich bilden komplette Haustechnik im Hohlraum zwischen den beiden Betonschalen integriert Energie‑, Raumsparer und verkürzt die Bauzeit www.con4.ag; Rotkalk als Innenputz(Regulator des Innenklimas, hemmt Pilzwachstum und Bakterien-); Auβenanstrich alle 10 bis 15 Jahre zu erneuern, den kompl etten Verputz alle 30 bis 40 Jahre. Natürliche Trockenmauer, Grundsätzlich wird die Trockenmauer in zwei Arten unterteilt. Die Stützmauer liegt am Hang und gibt höher gelegenen Terrassen oder Hochbeeten Halt. Die frei stehende Mauer dient als Abgrenzung oder Unterteilung. Wichtigste Grundlage für beide Arten ist das Fundament. Ludger Plaβmann vom Garten- und Lanschaftsbau-Spezialisten Galabau Redeker erklärt: „In feuchtem Boden, der bei Frost durch Erdbewegung der Statik der Mauer schaden kann, reicht das Fundament am besten 60 Zentimeter tief. In gut drainiertem Boden genügen 40 Zentimeter. Ein Betonfundament sei nicht notwendig, so der Fachmann. „Ein Fundament aus Natursteinschotter oder Steinresten ist ausreichend. Legen Sie das Fundament einige Zentimeter vor dem Hang an und bedecken Sie es mit Bausand. Zuunterst kommen die gröβten Steine. Nach oben hin sollte sich die Mauer verjüngen, sodass sie in einem Winkel von 15 Grad am Hang steht. Die Steine schichten Sie trocken so aufeinander, dass keine Kreuzfugen entstehen. Das ist wichtig, damit die Mauer ihre Stabilität bekommt. Anfängern in Sachen Trockenmauerbau bietet sich das Schichtmauerwerk mit regelmäβigem Fugenverlauf an, wofür sich die glatten Gesteine Sandstein, Schiefer und Gneis eignen. Besonders natürlich wirken rustikalere Verläufe, bei denen Steine unterschiedlicher Gröβen und Formen geschichtet werden wie Blöcke aus Nagelfluh, Muschelkalk oder Grauwacke. Während des Schichtens hinterfüllen Sie die Mauer mit Natursteinschotter, der die Drainage bildet. „Diese ist besonders wichtig, gerade am Hang, weiβ Plaβmann. „So entsteht keine Staunässe, das Wasser kann abflieβen und versickern. Beim Schichten sollten auβerdem vereinzelt Steine eingearbeitet werden, die bis in die Hinterfüllung reichen. „Sogenannte Bindersteine verbessern die Statik und verhindern, dass die Mauer absackt, erklärt der Gartenexperte. Den oberen Abschluss bilden schwere Steinplatten, die die Trockenmauer fixieren und zugleich als Sitzplatz dienen. Nachdem Sie das Fundament für die frei stehende Mauer errichtet haben, schichten Sie jeweils gleichgroβe Steine gegenüberliegend aufeinander. Auch dabei gilt: groβe Steine nach unten, kleinere nach oben. Im Querschnitt besteht die Mauer dann aus zwei Auβenwänden. Natursteinschotter bildet die mittige Drainage, längs angeordnete Bindersteine sorgen für die nötige Stabilität. Der Gartenexperten empfiehlt als praktische Hilfe einen Schnurbock, den Sie sich leicht selbst bauen können: Er besteht aus zwei gleichen Holzgerüsten, die jeweils an die späteren Enden der Mauer gesetzt werden. Dann werden dünne Schnüre in verschiedenen Höhen gespannt, die beim Mauern Orientierung bieten. Auch bei der frei stehenden Mauer schlieβen schwere Steinplatten den Bau nach oben ab. Die Bepflanzung verleiht Ihrer Trockenmauer Individualität. Achtung:Setzen Sie die Pflanzen schon während des Aufschichtens zwischen die Fugen, so werden die Wurzeln nicht beschädigt. Einfach Pflanzenerde in die Nischen geben, die Pflanze einsetzen und bewässern, bevor Sie die nächste Schicht Steine darauflegen. Plaβmann rät bei frei stehenden Mauern zu Pflanzen wie Mauerpfeffer und anspruchslosem Fingerkraut. „Am Hang hingegen ist es feuchter, dort eignen sich eher Glockenblumen, Lerchensporn aber auch Farne. bauunion1905.de (zweischallige Fassade behsteht aus fester Ziegel- und Klinkermauerwerk oder mineralischen Aussenputz und Lisenen), Die Dämmung der Fassade die 16cm dicke Styroporplatten. 20cm dicke Mineralwolle, die deutlich mehr Schallschutz bietet, Aussenfassade mit Edelkratzputz

Höchstwertiger Putz ist der Tonputz und eine Stufe drunter der Lehmputz der Firma „Emoton

Flora und Fauna

Fabaceae/Leguminosae — Laburnocytisus adsmii Pfropfungshybride, Rosaceae — Aronia arbutifolia Apfelbeere, Nährstoffreiche Pflanze Noni (Morinda Citrifalia, indi. Maulbeerbaum), unbelüfteter Klärteich Sumpfbeetklärstufe, Kläranlage Sumpfbeetklärstufe; Indianerbanane, Aroniabeere

Kletterpflanzen:

Thunbergia alata (Schwarzäugige Susanne), Erbse, Lathyrus sylvestris (Waldplatterbse), Asarina scandens (Maurandie), Actinidia arguta (Kiwi, gelber Strahlengriffel), Passiflora caerulea (Blaue Passionsblume), Humulus lupulus (Hopfen), Eccremocarpus scaber (Schönranke), Bouginvillea

Schattenblumen:

Fuchsien, Fleiβiges Lieschen, niedrig wachsenden Eisbegonien Edellieschen, Knollenbegonien, rote Begonien, Weihrauchkraut, blaue Vanilleblume, pinkfarbener Elfensporn, Efeu, Lakritzkraut, Glockenblumen, Gauklerblumen, Pantoffelblumen, Flammendes Käthchen, Buntnesseln, Astilben (auch Prachtspieren), Hortensien(Busch‑, Kletter-), Pontische Azalee, Mondviole, Vergiβmeinnicht, Gelbe Lerchensporn, Kaukasusvergiβmeinnicht, Tränendes Herz, Rhododendren, Funkien, Prachtspieren Holunder, Koniferen, Teppichstauden (Immergrün, kriechender Günsel), Farn, Walsgräβer, Astilben, Waldglockenblume, Veilchen, Buschwindröschen, Leberblümchen, Schneeglöckchen, Primel

Halbschatten:

Zwiebel, Stauden, Lerchensporn, Lungenkraut, Akelien, Waldmeister, Maiglöckchen, Winterling, Märzbecher, Türkenbundlilie, Salomonsiegel, gefleckter Aronstab, Nieswurz, Eisenhut, einwell, Waldgeiβbart

Heimische Sträucher:

Eberesche(Vogelbeere), Eingriffeliger/Zweigrifliger Weiβdorn, Faulbaum(Pulverholz), Gemeiner/Gewöhnlicher Schneeball, Pfaffenhut(Pfaffenhütchen), Schlehe, Schwarzdorn, Wildapfel(Holzapfel, Gemeiner Apfel), Wolliger Schneeball, Wildrose, Einheimischer(Gewöhnliche) Liguster, Rainweide, Gewöhnliche Eibe ‚Europäische Traubenkirsche, Wilde/Gewöhnliche Brombeere, Gemeine Wacholder, Waldhimbeere, Wildbirne(Holz-Birne), Haselnuβ, Sal-Weide, Schwarze Holunder, Traubenholunder, Wilde rote/schwarze Johannisbeere, Roter Hartriegel, Gemeine Berberitze, Kreuzdorn, Sanddorn, Wilde Stachelbeere, Rote Heckenkirsche

Alte Sorten:

Forellenschluss, Schlachtschwert, kleine Rheinländerin, Duwicker Möhren, Monstranzbohnen, Kasseler Strünkchen, Urkarotte, Karden, Pastinaken, Topinambur, Gartenmelde (Atriplex hortensis, Anbau zeitiges Frühjahr/Sommer, 6–8 W ernten, Blätter abzupfen), Lippischer Braunkohl (Brassica oleracea convar. Acephalia var. Sabellica, 1,80, Anbau Zwischen Mai/Juni, Winter Zopf geerntet, 2. Jahr Blüte), Spargelerbse/Flügelerbse (Tetilgonobolus purpureus, junge Triebe essbar, geröstete Samen als Ersatzkaffee, 1‑jährig, buschiger Wuchs, 1/2 Meter, Anbau nach Eisheiligen, nach 6 Wochen erste Schotten 5cm ernten, regelmäβig bis Herbst neue Schotten), Mangold (Beta vulgaris, nach Ernte Ende April dauerhaft warm, tiefe Wurzeln, 8 Wochen Erntezeit, Herz stehen lassen so kommen immer wieder neue Blätter, überwintern, 2. Jahr Blühte), Teltower Rübchen (Brassiaa rapal L. Ssp. Rapa f. Teltowiensis, sandiger magerer durchlässiger Boden, August gesät, Ende Oktober geerntet), Pflaumen (Wangenheim), Apfel (Altländer Pfannkuchen, Dülmener Rose, Gelber Bellefleur), Kirsche (Maibigarreau, Ostheimer Weichsel)

ZIMMERPFLANZEN:

idealen Standort unter www.pflanzenfreunde.com, Yucca oder Madagaskarpalme; RICHTIGE PFLEGE bei wenig Licht und hoher Hitze: Bromelien-Arten, Christusdorn(Wurzelballen nie komplett trocken, hellen Standort), Ceropegia(Sukkulente, lieber trocken als nass), Zimmerefeu(Wurzelballen feucht, Blätter mit lauwarmen Wasser besprühen), Frauenhaarfarn(umsichtiges Gieβen), fürs Bad eignet sich der Echte Papyrus, Achimes blütende Pflanze ohne Pflege; Formaldehyd (Echte Aloe (Aloe barbadensis), Grünlilie (Chlorophytum elatum), Baumfreund (Philodendron selloum), Drachenbaum (Dracaena fragrans ?Massangeana’), Efeutute (Epipremnum aureus), Purpurtute (Syngonium podophyllum), Chrysantheme (Chrysanthemum morifolium), Gerbera (Gerbera jamesonii), Drachenbaum (Dracaena deremensis ?Warneckii’)); Bezole (Efeu (Hedera helix), Einblatt (Spatiphyllum), Drachenbaum (Dracaena marginata), Efeutute (Epipremnum aureus), Drachenbaum (Dracaena deremensis ?Warneckii’), Bogenhanf (Sansevieria trifasciata), Kolbenfaden (Aglaonema modestum)); Trichloräthylen (Einblatt (Spatiphyllum), Drachenbaum (Dracaena deremensis ?Warneckii’)); Luftreinigern (Rotblättriger Efeu (Hemigraphis alternata), Gemeiner Efeu (Hedera helix), Rotblatt (Tradescantia pallida), Zierspargel (Asparagus densiflorus), Wachsblume (Hoya carnosa), Zyperngras, Zimmerlinde, Zierbanane, Cyperus)

Winterblüher:

Zaubernuss oder Winterschneeball.

Sonnenliebende/Trocken:

Scharfer Mauerpfeffer, Färberkamille, Ochsenauge, Katzen-/Bergminze, Thymian, Salbei, Tauben-Skabiose, Nesselblättrige Glockenblume, Dach-/Hauswurz, Kartäusernelke, Sandnelke/Heide‑, Quendel, Origano, Lavendel, Sedumarten, Habichtskraut, Blaustrahlharfer, Blauschwingel, Schillergras, Wildrosen, Sonnenröschen

Dünn/Steinig:

Königskerze, Besenginster, Birke, Kiefer

Winterharte Topfblumen:

wilde Pfingstnelke, Zwerg Glockenblume, Taubenkopf, Leimkraut, gewöhnliches Leimkraut, Ästige Graslilie, Wiesen-Margerite, Schafgarbe, Ananas-Minze, Fächerblume

Kübelplanzen:

Hängepflanzen: (Wachskürbis (Gemüse), Yamswurzel (Wechseljahre, Empfängnisverhütungm, Menstruation), kahles Bruchkraut (Nierenverstümungen))

Früchte (Trauben, Peiselbeere)

Gemüse (Tomate (Red Robin, Balkonstar, Minibel, Tumbler, Tigerella), Gurke (Jazzer, Sprint, Highmark, Ouvertüre)

Kräuter (Klebkraut (Gemüsesuppe, Tee, Kaffeeersatz, Ohrenschmerzen, Blutstillung, Entzündungshemmer, Schlaflosigkeit), kleines Habichtskraut (Atemweg, Menstruation), Salbei (Gewürz, Hals, Magen, Darm), Vogelmiere (Salat, Gelenk), Zahnstocherkraut (Herz, Zahnstocher), echter Ehrenpreis (Salat), Ackergauchheil (Wetterzeiger), Quendel (Küchenkraut, Atem), Ysop (Salat, Wundheilung) Sachalinknöterich(Pflanzenstärkungsmittel, zieht Schwermetalle aus den Boden), Bergroggen(Brot backen, Rauhfutter für Wiederkäuer(früh)), Kümmel(Antipilzmittel und Antiinsektenschädlinge, Keimstopper), Brennessel(Pflanzenschutz), Sauerampfer(rohe, junge Blätter für Salate, Soβe, Würze), Brunnenkresse(junge Triebe für Salat und Vitamin C)

Wasserpflanze:

Froschbiβ, Seekanne, Wasserhahnenfuβ, Krebsschere, Wiesenschwertlilie, Trollblume, Hirse, Grasnelke, Sternmoos, Porzellanblümchen, Leimkraut, Bärenfellgras, Sumpfiris, Blutweiderich, Ballprimel, Pfeilkraut, Hechtkraut, Goldkolben, Papageienfeder, Fieberklee ; zur Reinigung des Wassers Hornblatt, Nadelkaut, Nadelsimse

Stickstoffzeiger für Nahrstoffreicher Standort (Ackersenf, Brennessel, Löwenzahn, Wiesen-Kerbel, Krauser Ampfer, Gew. Beifuβ, Kletten Labkraut, Giersch, Groβer Schwaden, Buckel-Wasserlinse, Weiβe Taubnessel, Vogelmiere, Stumpblättriger Ampfer, Knoblauchsranke, Wiesen-Bärenklau, Gewöhnliche Kratzdistel, Melde, Franzosenkraut, Echte Kamille, Hirtentäschelkraut, Weiβer Gänsefuβ)

Magerkeitszeiger für Stickstoffarmen Standort (Brachsenkraut, Strandling, Lobelie, kleine Sauerampfer (Säurezeiger), Silberdistel (basenreicher Boden), Kleine Habichtskraut, Echte Labkraut (kalkreicher Boden), Acker-Schachtelhalm, Karthäuser-Nelke, Margerite, wohlriechendes Ruchgras, Schaf-Schwingel, Zittergras, Feld-Hainsimse, Borstgras, Gattung Augentrost, Gattung Ginster, Hauhechel, Gew. Hornklee, Skabiosen-Flockenblume, Sonnenröschen, Acker-Witwenblume, kleiner Wiesenknopf, Knöllchen-Steinbrech, Tauben-Skabiose, Rundblättrige Glockenblume)

Kalkzeiger für wenig Kalk (Adlerfarn, Hederich, Ackerhundskamille, Stiefmütterchen, Kleiner Ampfer)

Säurezeiger (Weiches Honiggras, kleine Sauerampfer, Arnika, Schaf-Schwingel, Acker-Hundskamille, Feld-Spark, Geschlängelte Schmiele, Heidelbeere, Bärwurz, Heidekraut, Rhododendron)

Kalkzeiger/Alkalität (Sichelklee, Kleiner Wiesenknopf, Sommer-Adonisröschen, Frauenschuh, Männliches Knabenkraut, Wimper-Perlgras, Feld-Rittersporn, Knack-Erdbeere, Türkenbund-Lilie, Seidelbast, Stinkendes Nieswurz, Wiesen-Salbei, Hopfenklee, Gew. Küchenschelle, Gelbe Windröschen, Fuchsien, Wegwarte, Echter Gamander)

Feuchtezeiger (Scharbockskraut, Arznei-Baldrian, Wasser-/Schlangen- Knötterich, Bach-Quellkraut, Kriechender Hahnenfuβ, Sumpf-/ Zottiges-Weidenröschen, Echte Engelwurz, Wasserpfeffer, Sumpf-Vergissmeinnicht, Rasen-Schmiele, Schilf, Rohrglanzgras, Pfeifengras, Binse, Segge, Sumpfgresse, Pestwurz, Milzkraut, Wiesen-Schaumkraut, Mädesüβ, Sumpfdotterblume, Kohl-Kratzdistel)

Trockenzeiger (Sukkulenten, Sommer-Adonisröschen, Kleiner Wiesenknopf, Zypressen-Wolfsmilch, Wiesen-Salbei, Silberdistel, Kleines habichtskraut, Echtes Labkraut, Skabiosen- Flockenblume, Sonnenröschen, Feld-Mannstreu, Wimper-Perlgras, Aufrechte Trespe, Blaugras, Echte Tausendgüldekraut, Echtes Johanniskraut, Hasen-Klee(Säurezeiger), Heide-Nelke, Feld-Thymian, Milde Mauerpfeffer)

Verdichtungszeiger (Kriechender Hahnenfuβ, Gänseblümchen, Breit-Wegerich, Hiflattich, Gänse-Fingerkraut, Quecke, Vogel-Knöterich)

Lehmzeiger für humos (Ackerhahnenfuβ, Ackerkratzdistel, Ackerröte, Huflattich, Esparsette, Klettenlabkraut)

Lehmzeiger für schwer/naβ (Löwenzahn, Scharockskraut, Beinwell, Kriechender Hahnenfuβ, Breitweerich)

Sandzeiger für leicht/trocken (Sandmohn, Saatwucherblume, Hasenklee, Frühlingshungerblümchen, Heidenelke)

Mineralienspeicher:

‑Kalium/Kali: Wachstum der Blüte/Frucht, festes Gewebe, Stengel, Wurzel, Knollen; Vogelmiere, Chicoree, Gänsefuβ, Wegerich, Gartenmelde, Wicke, Farne

‑Kalzium/Kalk: Zellwand Nähstoffe aufspalten und positiv fürs Bodenleben, verbessert Krümmelstruktur, bindet Säure; Buchweizen, Ringelbume, Löwenzahn, Gänsefuβ, Melone, Portulak

‑Kieselerde/-säure: gegen Krankheit, Zellwand; Wegerich, Brennessel, Schachtelhalm/Zinnkraut

‑Phosphor: Wurzel, Blüte, Frucht bei Mangel spärlicher Fruchtansatz und rötlich-braune Blätter; Gänsefuβ, Ringelblume, Portulak, Wicke

‑Stickstoff: Blätter, Wachstum Triebe/Blätter, Mangel gelbe Blätter; Hülsenfrüchte

‑Schwefel: gegen Krankheit; Zwiebel, Kohl, Gänsefuβ, Gartenmelde

Augenschmaus:

Kalebassen (rankende Pflanze), Artischocke (viel Platz vor Blüte essen)

Wilde Tiere anlocken:

Fingerhut, alter Holzklotz, trockene Stöcke, aufgehäufte Steine/Ziegelsteine/Kacheln/Sand, Teich, Buddleia, feuchte und frostfreie Höhlen, verottendes Holz/Rinde, immergrüne dichte Hecken, Bündel hohle Stängel, trockenes frostfreies Quartier mit 60x60x60cm, Schmetterlingsstrauch, Sumpfblume, Zwiebeln, Kamille, Fenchel, Schafgarbe, Nesseln, Geiβblatt, Süβkirch, Lupinien, Kosmee, Karde, Sonnenblume, Goldrute, Nistkasten 15x15x15 und 4cm/5x7cm Loch, Rote Heckenberberitze, Zwergmispel, eingriffliger Weiβdorn, Efeu, europ. Stechpalme, Karamellbeere, Waldgeiβblatt, Feuerdorn, Rote Holunder, Echte Mehlbeere

Allen unten genannten Arten als Brühe direkt auf die Pflanzen sprühen im Verhältnis 1:5 aller 2 Wochen oder auch als Jauche direkt auf die Wurzeln geben. Je 500g frisches Kraut oder 50g getrocknet auf 5 Liter Wasser, als Zusatz für noch einige Zweige von Majoran, Ysop, Pfefferminze

Stärkung der Pflanze: Brennessel, Kohlblätter

gegen Insekten: Giftbeere

gegen Bakterien/Pilze: Meerettich, Radieschen, Rettich, Moos, Zwiebel/Knoblauch/Schnitt‑, Wermut, Reinfarn und Schachtelhalm, Kamille, Löwenzahn, Hirtentäschel

gegen Grauschimmel/Krautfäule/Blattkrankheiten bei Kartoffeln/Tomaten: Oliventrester

gegen Krautfäule (Kartoffeln/Tomaten): wöchentlich aus 0,5l Magermilch, 1l Wasser oder Zwiebelaufguss mit wenig Knoblauchsaft

gegen Blattläuse: 20g Kaliseife und 1l Wasser besprühen, Rhababerblätter, Wermut

gegen saugende/blattgrün fressende Insekten für Pflanze und Mensch: Neem-Baum, Rainfarn und Schachtelhalm, Farnkraut (Wurmfarn, Adlerfarn)

gegen Ameisen/Raupen: Wermut

Bodendesinfektion: Gelbsenf, indicher Senf Ölrettich “Defender”; nach 6 Wochen der Aussat feingehackt und bei über 25ºC im Septemberdrittel als Vorfrucht für Kartoffeln, Wurzelgemüse, Zwiebeln im Folgejahr; auch Sorghum-Hirse und Tagetes bis zu 6 Wochen mit ungestörten Rotteprozess

für Kohlpflanzen: Tomatenblätter

- Areal nach Süden / Südosten / zumindest Nord-Süd-Richtung

- Talsenken stark frostgefährdet

- starkem Wind Naturhecken z.B. Wildrosen, Schlehen, Weiβdorn

- Beete mit Mikroklima durch Einfassung von Buchsbaum

- Steine neben Wärmebedürftigen Pflanzen wie Gurken, Bohnen, mediteranen Kräutern

Bauernregel

- Januar/Jänner/Wintermonat/Hartung: so viel Tropfen = Schnee im Mai; wirft der Maulwurf = Winter bis Mai; Eis/Schnee = gutes Jahr; warm/viel Regen= schlechtes Jahr; hell/weiβ/ohne Eis = heiβer Sommer; Donner = später kalt; rauh = guter Getreideanbau; hoher Schnee = Sommer hoher Klee; Bäche klein = guter Wein; feucht/lau = Frühjahr trocken/rauh; Nebel = Frühajr feucht; 1(Neujahr,Christi Beschneidung, Basilius) Nacht still/klar = gutes Jahr, Sonne lacht = viel Fisch;2(Markarius, Theodor, Abel, Seth) so der September; 6(Heiligen Drei Könige, Erscheinung des Herrn) sonnig/still = Winter bis Ostern, hell/klar = viel Wein, ohne Eis = 12.5(Pankraz) = Schnee; 10 (Amalie, Paul,Walarich, Agathe, Wilhelm) Sonne = viel Korn/Wein; 17(Anton) Luft klar = trockenes Jahr; 20(Fabian und Sebastian, Klemens) = echter Winterbeginn; 22(Vinzenz, Anastasius, Dietlinde) = so das Wetter im ganzen Jahr, Schnee = viel Heu/Klee, Sonne = viel Korn/Wein; 25(Pauli Bekehrung, Heinrich, Suso, Adelviva) hell/klar = gutes Jahr, Regen = schlechte Jahr; 30.1(Martina) Sonne = viel Korn/Wein; 30 (Adelgunde, Dietlinde, Alan)

- Februar/Hornung/Reinigungsmonat/Taumond/Weiber-/Narren-: kein Schnee dann zur Osterzeit; zu viel Sonne schlechtes Obstjahr; kalt=gutes Roggenjahr; frierts nicht ein = schlechtes Kornjahr; Sturm = Vieh im Lenz grasen; Regen = Bodendüngung; Fastennacht sternenklar = legen Hennen gern; Aschermittwoch Wetter = ganze Fastenzeit; hell/klar = gutes Frühjahr; Fastenzeit ohne Regen = gutes Jahr; Sonne / warm = März kalt; Ameisen = dauert der Frühlingseinbruch; Schnee/Regen = gut;2 (Maria Lichtmeβ, Jakob, Maria Reinigung) Sonne bleibt der Winter, trüb = gutes Jahr, wächst Klee = Palmsonntag Schnee, Schnee = grüne Ostern, Sturm/Schnee = Frühling kommt bald, klar/hell = Frühlingsbeginn dauert noch; 3(St. Blasius, Philipp v.V., Ansgar) stößt sich der Winter die Hörner ab; 9(Apollonia,Cyrill,Rainald, Lambert) feucht = bleibt der Winter lang; 12(Benedikt, 7 heilige Väter der Serviten, Eutalia) Sonne = viel Obst/Wein; 22(Petri Stuhlfeier, Paulus, Margareta) kalt = hält diese länger; 24(Simeon, Philippa,Matthias)/22 (Matthias/St. Peter) = bleibt das Wetter 40 Tage, Baumtriebe wachsen; 28(Roman, Martin v.M., Oswald, Romanus) hell/klar = gutes Jahr

- März/Lenzmonat/Lenzmond: Wetter zu Frühlingsanfang so der ganze Sommer; Schnee nur über Nacht; Wind = Mai warm/schön; so viel Nebel = so viel Frost im Mai = so viel Gewitter/Regen im Sommer; trocken = gutes Jahr; heiter = gut; Zugvögel ziehen bald die Bäume blühen; feucht/lau/grün = schlechtes Jahr; Eichhörnchen/Finken sind Frühlingsboten; Bierbrauen; Amsel zeitig = gutes Jahr; Donner = Mai Schnee; 3(Kunigund, Gerwin, Anselm, Estan) bringt den warmen Boden, friert so noch 40 Nächte; 10(40 Märtyrer, ämilian, Gustav, Alexander) bleibt das Wetter für 40 Tage; 12(Gregorius) Beginn der Feldarbeit, Wind = 40 Tage Wind; 17(St. Gertrud, Patrik, Josef v.A., Gertrude) Sonne = Gärtnerwonne, Bohnen sähen, Kuh ins Kraut, Boden pflügen, Biene im Flug; 19(Josef, Ida, Adeltrud, Friedburg) Sonne = gutes Jahr, Schnee = bleibt der Winter; 21(St. Benedikt n.R., Klaus v. Fl., Raimund, Frühlingsanfang) Zwiebel/Hafer sähen; 24(Gabriel, Clementia, Adelmar) Sonne = gut; 25(Maria Verkündigung, HUmbert, Ida, Alfwald)Schwalben kommen,so viel Tage davor die Frösche schrein so viel Tage danach schweigen diese, schön/hell = viel Obst, klar = gutes Jahr; 27(Rupert) klar = im Juli; 29(Gurtram, Johann C., Elfrieda, Malchus) so der Frühling; 30 (Roswitha, Quirin, Dodo, Guido) so der Sommer; 31(Amos Pr., Guido, Daniel, Werner) so der Herbst

- April/Ostermonat/-mond/Öffnermond/Keimmond: Nebel = schlecht für Wein/Brot; Wind/Regen/Sturm/Donner = Mai groβer Segen Heu/Korn gutes Jahr; trocken = schlechtes Jahr; Wind/trocken = Wachstum stocken; heller Mond = schlechte Blütenpracht; Schnee/Frost = wenig Heu / sauren Most; Marienkäfer = Mai erfrieren; Frösche quaken = Kälte kommt zurück; schön/rein = milder Mai; nass = trockener Juni; Gründonnerstag weiβ = heiβer Sommer; Karfreitag Regen = gutes Jahr; warmer Regen = gut; bauen die Schwalben = viel Futter/Korn/Kalben; 2(Rosamunde, Franz v. P., Gemoveva, Ebba) Sturm/Wind = gut, 29(Sibylle) schön; 10(Ezechiel, Mechthild, Daniel) 100ste Tag nach Neujahr zum Lein säen; 23(Georg) warm / schön = rauhes Wetter, Schnee = gutes Jahr, brichts Eis; 23/25 (St. Georg/St. Mark) = wirres Wetter, bauen die Schwalben = viel Futter/Korn/Kalben;24(Georg, Fidelis, Augustinus) Lein sähen, Schnee = gutes Frühjahr, blinde Reben = gut, friets so 15 mal ; 25(Markus Ev., Erwin, Hermann)Sonne = guter Wein, dritte Buche grün = gutes Jahr, solange Frösche davor geigen so lange danach schweigen, danach Bohnen;28(St. Vital, Paul v. Kr., Gerfried) gefriert so noch 15x; 30(Walpurgisnacht, Katharina v. S., Rosamunde, Mathilde, Eutropius) Keller/Tenn vollmacht, Regen = gut

- Mai/Wonnemonat/Weidemonat/Wonnemond: Nordwind = Trockenheit; Abendtau/kühl = viel Wein/Heu; Donner/Regen = gutes Jahr; Wind von Süden = bald Regen; heiβ/trocken = schlechtes Jahr; Kuckuck/Nachtigal sind Sommerboten; Biene = Beginn zu sähen; Kartoffeln sähen; Himmelfahrt Regen = 40 Tage; Wetter zu Himmelfahrt = Wetter zu Herbst; 1(Philipp/Jakob) Regen = gutes Jahr; 3(Kreuzfindung)wie das Wetter so bis Himmelfahrt; ../../15 (Mamertus,Pankratius, Servatius, Bonifatius, Sophie = Eisheilige) erst danach Sommerbeginn, 15 bringt Frost; 25(Urban) und 12 ohne Regen = gutes Jahr; 25 das Wetter so auch zur Ernte und zu Herbst und weitere 20 Tage

- Juni/Brachmonat,-mond/Gras-/-mond/Heu-/Lilien-/Sommer-/Rosen-: trocken/Donner/feucht und warm = gut; Nordwind kommt Gewitter spät; kalt/naβ = schlecht; trocken = guter Wein; Schwalbe fliegt hoch = bleibt trocken; mild = milder Dezember;1(Fortunat) schön = gutes Jahr; Trinitatistag Regen = 7 Wochen regen; 8 (St. Medardus, Beginn Schafskälte) = so bleibt das Wetter 30 Tage, kein Regen = Regen für 40 Tage; 11 (Barnabs) Regen = gut;13(St. Anton) Sonne = 29(St Peter) Regen; 15(St. Vitus) Regen = gut, Wein abgeblüht so ein gutes Weinjahr; 19(St. Gervasius) Regen = 14 Tage regen; 21(Sommeranfang, Aloisius) Sturm = Juli heiβ; 24(Johannistag, Sonnenwende) davor Regen danach ungelegen = viel Korn; 27(Siebenschläfer, Ladislaus) Regen = 7 Wochen Regen; 29(Peter/Paul) klar = gut

- Juli/Erntemonat/Heumonat/-mond: heiβ/Sonne = gut; Sonne/Regen = Begegnung Mehltau; Regen = schlecht; Nordwind = gut; Storch fort kommt der Winter bald; heiβ = Winter viel Eis; Ende die Schwalben ziehen so baldige Kälte; Hundstage(23.7–23.8) heiβesten Tage, hell/klar = gut; 2(Maria Heimsuchung) so das Wetter 40 Tage; 4(Ulrich)Regen = Birnen stichig und madig; 8(Kilian, Vierzehn Nothelfer) Ernte, Wicken/Rüben sähen; 10(Siebenbrüder, Olaf) Regen so 7 Wochen; 20 (Margareth) alles Ernten auch die Birne, Regen dann bis Monatsfrist, Regen schlecht für die Nuss; 22(Magalene) Regen = mehr Regen; 25 (Jakobi) klar/rein = Christenest kalt/frostig, fällt Blüte von Kartoffel so schlecht diese, Weiβkohl davor hacken dann viele Häupter; 26(Anna) warm/trocken = gut

- August/Aerndtemonat/Erntemond/Sommer-/Sichel-: heiβ/Sonne = gut; je mehr Regen so weniger die Rebenslust; Sturm so weder Wein/Most; Tau = gut; viele Fliegen = viele Rüben; Schwalbe fort so früher Kalt; Nordwind = gutes Wetter;Anfang heiβ so bleibt es lange Weiβ ; 1/10 (Petrus, Petri Kettenfeier, Alfons, Peter/Laurentius,Lorenz) heiβ = Winter lange weiβ; 5 (Oswald, Maria Schnee) Regen =schlecht für die Kornähren; 10 Regen = Mäuse Plag, 10 hell = viel Fruch, 10 kein Gewitter = gut für Trauben/Obst; 10/24 (L./Barthel) so auch das Wetter im Herbst; 13 (St. Kassian) = Wettre mehrere Tage; 15(Maria Himmelfahrt, Rupert, Altfried) Sonne = viel Wein, ersten Nüsse; 24 so im ganzen September, Regen = tut den Trauben weh, bleiben die Störche danach so tut der Winter weh; 28 (Auustin) zieh die warmen Tage dahin

- September/Herbstmonat/-mond/Früchte-: Sonne =gut; späte Rosen = schöner Herbst = Winter kommt später; Ostwind = schönes Wetter; Regen = gut; Donner = viel Schnee zur Weihnachtszeit; warm/klar = gutes neues Jahr; viel Eicheln/Schleh = viel Schnee im Dezember; Regen ist Gift für die reifen Trauben; ziehen Wilde Gänse = Altweibersommer im Dreck; Bienen zeitig verkitten = bld ein harter Winter geritten; viel Spinnen kriechen = kalter Winter; 1 (Ägidius) Korn immer überfluβ sähen, so wird der ganze Herbst; 8 (Maria Geburt, Hadrian, Seraphina) Schwalbe fort wenn noch da Winter noch nicht nah; 9(St. Gorgon) Regen = Winter wenig segen; 12 (Maria Namen) = Sommerende; 18 (St. Lambert) klar/rein = Früjhr trocken, Kartoffeln ernten und Kraut auf dem Felde lassen; 21 (Matthäus) hell/klar = gut, so 4 Wochen, Sturm = bis Ostern Winter, Regen = Wein wird Essig, Saat beenden; 25 (St. Cleophas) Nebel = ganze Winter naβ; 29 (Michel) Regen = nasser Herbst, Pelz anlegen, Vögel noch da so milder Winter, Wind Nord/Ost = scharfer Winterfrost

- Oktober/Weinmonat/-mond/Reif-/Gilbhard: Altweibersommer von letzten Septemberwoche bis 20; warm/fein/scharfer Wind = normaler Winter; naβ/kühl/scharfer Wind = milder Winter; Schnee = milder Winter; Sturm/Wind = früher Winter; Frost/Wind = Januar/Februar mild; viel Nebel = viel Schnee im Winter; hell so kommt der Winter schnell herbei; weitig Laub = schöner Winter; kein Laub = Weihnacht Staub; Eiche hält Laub = strenger winter; Wetter im Oktober und Märzen gleichen sich; freundlich/mild = März rau/wild; Zugvogel zeitig ziehen so ein naher Winter; 1(Remigius) Regen = ganze Monat schlecht; 2(Leodegar) = Laubfall = fruchtbar Jahr; 9(St. Dionys) Regen = Winter naβ; 16 (St. Galles) Kuh ins Stall, naβ = Wein schlecht, trocken = schöner Sommer, Regen = bis Weihnacht; 18(St Lukas) mild/warm = strenger Winter; 21(St Ursula)=Winterbeginn, Kraut herein;23 (St Severin) = erste Kälte;28 (Simon/Judas) rückt Winter herbei; 31 (St Wolfgang) Regen = gutes Jahr

- November/Windmonat/-mond/Winter-/Nebel-: Regen = viel Gras; Regen/Frost = Saat das Leben kost; Wildtiere einen glatten Pelz = Winter mild; Wildgänse fort = kommt der Winter bald; Laub = Winter lang / starker Frost; Buchenholz = im Saft = viel Regen, starr/fest = grobe kält; hell/klar = schlecht p.a.; 11(Martin) Wolken = Winter stürmisch, Sonne = kalter Winter, viel Nebel = milder Winter, Erdfrost = weniger Schnee als Eis, kein Erdfrost = mehr Schnee als Kält, trüb = milder Winter, hell = Eis schnell; 19(St. Elisabeth) so der Winter; 21(Maria Opferung) wenn Bienen fliegen so kommt ein Hungerjahr; 25(Kathrein) so der nächste Januar / Februar; 27(Virgilius) frierts so im März die kälte kommt; 30 (Andreas) so das Wetter im nächsten Jahr, macht Eis

- Dezember/Christmonat/-mond/Jul-/Winter-/Frost-: Frost/Schnee zur Adventszeit = gutes Wintergetreid; Donner im Winter = viel kälte; veränderlich / mild = bleibt es mild; Birke im Saft hat der Winter keine Kraft; Kalt/Schnee = gibt Fruch; viel Wind/Nebel/Regen = schlecht; 1 (Eligius) kalt so 4 Monate; 4 (St. Barbara) Knospen = Blüte zum Christenfest; 6 (St Nikolaus) Regen = Winter streng; 13 (Lucia) kein Frost am Christentag auf Eis; 17(Lazar) nackt/bar = milder Februar; Holz zu Wheinacht fällen; Wheinacht im Klee Ostern im Schnee; Weihnacht naβ = leer Specher/Faβ; Winter in Christennacht so winterts im Früjahr;24(Adam/Eva) so bis Monatsend

- Januar: Ende Holzschlag so gute Qualität und lange Haltbar

- Februar:Gemüsesaatbeete vorbereiten

- März: Gemüse säen, Frühkartoffeln setzen, Wintergemüse ernten, zu Mitte Aussaat: Eissalat/Kopf‑, Erbsen, Karotten, Küchenkräuter, Radieschen, Rettich, Rote Bete, Rotkohl/Weiβ‑, Spinat, Zwiebeln, Ringelblume

- April: Bierfallen, Igel, Frösche, Kröten und Drosseln sind auch gegen Schnecken, immergrüne Gehölze pflanzen, Gemüse säen, Ende Buschbohnen aussähen, Ende Frühkartoffeln, Aussaat von Spinat, Rettich, Radieschen, Rote Bete, Zwiebeln, Mangold, Karotten, Lauch, Kartoffeln, Gewürzkräuter, Erdbeeren, Grünkohl; unter Glas Tomaten, Zucchini, Bohnen, Brokkoli, Paprika

- Mai: empfindliches Gemüse Ende säen und pflanzen, nach Eisheiligen vorbei dann Kapuzinerkresse, Bohnen, Kürbiss, Tomaten, Paprika, Gurken, Knollensellerie, Kohlrabi, Melone, Zuchini, Spätkartoffeln, aussähen

- Juni: Tomate und Feuerbohne, Salat, Fenchel, Kohlrabi, Spinat, Rüben, Rettich, Mangold, Karotten, Bohnen, Radichio, Sellerie, Kohl, Paprika, Gurke jetzt pflanzen, Winterkohlsorten pflanzen, Obst und Gemüse bei Trockenheit gründlich wässern, in Abschnitten kräftig bewässern und alles ein paar Spritzer, Kürbiss und Zuchini pflanzen (viel Wasser), Ende Knoblauch anpflanzen für Schädlingsbekämpfung, Kartoffeln anhäufen

- Juli: säen von Salat, Spinat, Rettich, Radieschen, Bohnen, Mangold; Erdbeeren, Frühkartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Himbeeren, Johannisbeeren,Blumenkohl ernten, ab 21.07 kein Spargel, Rhabarber verzehren, Boden mit Untersaat schützen

- August : reife Samen sammeln, Gründünger:folgenden sind die besten (Buchweizen, Phacelia(Bienenschön/-freund), Roggen, Sesam, Trichtermalve), Raps,Senf (kein Kohl), Ramtil, Sonnenblumen, Tagetes (kein Salat), Suβlupie, Inkarnatklee/Gelb-/Perser-/Bockshorn‑, Lupine (keine Hülsenfrüchte), Futter-/Sommerwicke, Kapuzinerkresse/Garten‑, Leguminosa, Hafer; säen von Spinat, Feldsalat, Radieschen

- September: Kürbis, Zucchini, Frühjarskohl, Äpfel, Birnen, Himbeeren ernten, Spinat, Feldsalat, Wintersalat, Zwiebel, Rhabarber säen als Wintergwmüse und als Untersaat zur Gründüngung

- Oktober: Kletterer pflanzen, Phacelia als Schutz für Kulturpflanzen, Obsternte langsam beenden, Neupflanzung winterharter Kohl (Grünkohl, Lauch), zwischen Kohl und Erdbeeren Spinat und Feldsalat sähen, mehrjährige Gemüse zurückschneiden, Rhabarber aufnehmen und teilen

- November: Knoblauch setzen, Obstgehölze / Sträucher pflanzen

- Dezember: alles Frostsicher machen

über 0 Grad keimen Salat, Saubohne, Spinat, Pastinake, Zwiebel, Palerbsen/Schal-/Mark‑, Möhren.

über 15 Grad keimen Bohnen/Stangen-/Busch‑, Gurken, Kürbis, Zuchini, Fenchel, Aubergine, Kiwano, Paprika, Tomate, Tomatillo

Muchen mit Luzerne erhöht den Ertrag

Nach der Aussaat und während der gesamten Wachstumsphase sollten die Pflanzen mit Jauche übergossen werden.Einen Eimer entweder mit frischen Brenneseln, Beinwell, Ackerschachtelhalm, Kamille, Wermut mit Wasser bedecken und Urin in 4–5 Wochen stehen lassen, mit einem Schuβ Baldrian-Extrakt, dass es nicht so stinkt. Bewirkt eine Düngung und Vorbeugung gegen Krankheiten und Schädlingen Dann in 10-facher Verdünnung der Pflanze geben. Jauche nur für Starkzehrer (Tomate, Rhabarber, Kohl, Gurken, Sellerie, Lauch, Kürbis) in Hauptzeit mehrmals. Für Mittelzehrer (Kartoffel, Möhren, Kohlabi, Radieschen, Salat, Spinat, Fenchel, Rote Bete, Paprika, Shwarzwurz) nur 2x in der Hauptzeit. Für Schwachzehrer (Erbsen, Bohnen, Zwiebeln, Kräuter) keine Jauche diese ist schädlich den diese sind auch Stickstoffsammler.

pflegeleichte Nadelgehölze, Heidegärten, Wacholdergewächsen, verschiedene Gräser, Steingärten mit Bodendeckern und Sukkulenten und Hecken; Beete anspruchslose Steinkräuter, pflegeleichte Stauden, Büsche wie Kirschlorbeer oder winterharte Pflanzen wie Lavendel; Gemüsebeeten und Obstanbau zu pflegeintensiv; im Winter Komposthaufen min. einmal Wenden, Gemüsereste und verblühte Schnittblumen zuführen Beete gegenüber der letzten Saison wechseln, Saat kommt nur unter Glas oder Folie in den Boden, Tomaten und Paprika im Gewächshaus bauen, viel Licht, frostfrei, können Zwiebeln aller Art gesteckt werden, Obstbäume/Beersträucher(älter als 5 Jahre, direkt über den Boden, max. 8 Triebe zurücklassen).

Fruchtwechsel:

jedes Jahr den Standort wechseln, nie eine tote Pflanze durch die gleiche Art ersetzen, Felder für 1–2 Jahre ganz brach und niemals zusammen Kartoffeln, Tomaten, Kohl, Hülsenfrüchte

Jeder Erdboden benötigt orgnisches Material sonst wird dieser sauer. Bei einer geringen Kalkkonzentation aller paar Jahre im Spätwinter Kalk zuführen.

Bodenarten:

- schwerer Lehm-/Ton-: schwerer Boden, hält das Wasser lange, Erde zu Kugel geformt dann hoher Ton-Anteil, reiche Erde, selten Nährstoffmangel, widerstandsfähig gegen Trockenheit; Blumenkohl

- fester — zuerst mechanisch lockern und ein Winter aufgeockert liegen lassen danach Gründung Leguminosen (Schmetterlingsblütler) z.B. Lupinie und im Spätsommer bmähen

- leicht sandig: erwärmt schnell; Möhren

- Schlick/Schlamm: wenn Nährstoffreich kommen alle Pflanzen damit zurecht

- Torf: viel organisches; Salat, Obst, Kalkliebende

- Lehmboden: im Jahr organisches Material zuführen

- Feuchte Erde: sauer; Blaubeeren, Schmuckgärten

- Kalkhatige Erde: wenn feucht auch Kohl, ansonsten viele Bäume, Feigen, Trauben

- steiniger-: für Dauerbepflanzung, keine einjärigen/Gemüse

saurer Boden:

- Pflanzen: Himbeere, Brombeere, Wiedenröschen, Goldrute

- Pflanzen: Holunder, Eberesche, Heidegewächse, Heidelbeere

Mischpflanzen positive Nachbarschaft

Fruchfolge:

Artenwechsel lässt Pflanzen gedeihen. Steinobst (Kirschen, Zwetschgen, Pflaume, Aprikose / Pfirsich, Nektarinen, Reneklode). Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Mispel, Speierlinge, Eberesche). Schalenobst, essbare Nüsse / Kerne. Wintersorten können lange gelagert werden, Sommersorten und Herbstsprten nicht so lang. Für eine Pergola Glyzinie (Blauregen aus Blüten ein fruchtige Sirup). Wein, Hopfen, Clematis, wilder Wein, Knöterich, Kletterrose / Ramblerrose (dient der Feuerbohne als Rankhilfe). Jede Pflanze sucht für Sie geeigneten Boden und erfüllt ihre Aufgabe. Eidecksen bevorzugen trockene Stellen und fressen Insekten, fliegende Insekten bestäuben, Vögel fressen Raupen und Insekten. Ampfer wurzelt bis 2m tief, lockert, belüfttet den Boden, als tierischen Gegenspieler gibt es den Ampferglanzkäfer dieser frisst die Blätter.

negative Nachbarschaft:

Pflanzen mit gleicher Verwandschaft, diese ziehen die selben Schädlinge an